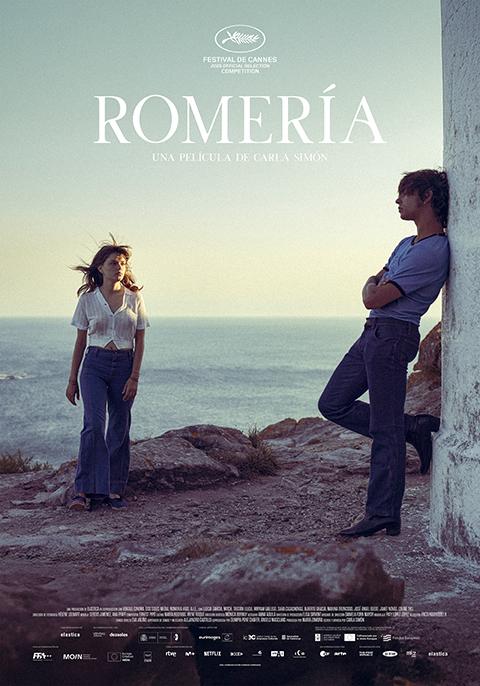

Pocas veces el sida se ha visto representado en el cine español, y este año Carla Simón vuelve a romper el tabú, como ya hizo en Verano 1993 con su madre. En este caso, en Romería, lo hace con la muerte de su padre, un hombre proveniente de una familia de clase alta, y con la búsqueda de respuestas sobre la relación con la madre a través de la familia paterna.

Este tipo de películas representan un antes y un después en la manera en que el cine muestra el sida y la adicción a la heroína. Estas enfermedades se han asociado principalmente con la exclusión social o con la clase media en entornos marginales, como en Deprisa, deprisa, El pico o Báilame el agua. Arrebato (1977), de Iván Zulueta —quien también experimentó con la heroína—, fue una de las pocas que reflejaban la adicción en la burguesía y el mundo artístico. Incluso en Todo sobre mi madre se insinúa la muerte por sida de una joven monja de clase alta.

Carla Simón se aleja de estas representaciones distanciadas y lleva la historia a un terreno personal que apenas conoció. Aunque algunos elementos, como el metraje final o la forma de mostrar la droga, no me convencen del todo, cumple su función: dar espacio a las personas que permanecieron escondidas. Muchos murieron así, como su padre, por las consecuencias de la heroína y, más tarde, del sida, en una época en la que se desconocía la enfermedad y la peligrosidad de esta droga.

En el coloquio que presencié en el Proyecto Viridiana (Cines Babel), Simón habló de la memoria inventada, de esa memoria que no existe y que tuvo que reconstruir basándose en algo inexistente: su propia familia borró todo rastro de su padre; ni siquiera se atreven a mencionar la causa de su muerte. Aunque no me impacte del todo, entiendo que la única referencia posible a sus padres sea crear una película dentro de una película, dándole visibilidad a la muerte de su padre “por la puerta de atrás” y rompiendo el estigma que estaba al alcance de todos, mostrando que la enfermedad y la adicción podían afectar a cualquiera.

Como ella explica, los recuerdos existen sobre los recuerdos y, aun si sus padres siguieran vivos, no se podría saber con certeza qué es verdad. Esa reflexión le permite imaginar la parte final del filme, cuando no encuentra respuestas por parte de la familia, y le da la posibilidad de construir una historia tan delicada y tabú, un recurso que admiro en la película aunque no acabe de llegarme.

Explicaba que, para esa parte final imaginada en la que cuenta la historia de sus padres, la protagonista utiliza lo que tiene a mano: se refleja en su madre, se aferra a los recuerdos fragmentarios que su familia le ha transmitido y emplea a su primo como sustituto de su padre. Nunca vemos el rostro del padre; solo comentan, en una foto, que tiene mucho pelo. Este detalle se repite con su primo, a quien el abuelo le dice que se lo corte, reforzando la asociación entre ambos.

Me gustaron más que esa parte final, algo artificiosa, las escenas centradas en lo personal: las tensiones familiares, donde la protagonista se siente desconocida e incluso repudiada, como cuando una tía advierte a sus hijas que “no la toquen”.

A esto se suma la metáfora del velero destartalado, con una voz en off que habla de sueños por cumplir, representando el idealismo y la libertad de toda una generación que vivió en el presente pensando en el mañana, aunque, por desgracia, no supiera ver lo putrefacto de su alrededor.

Así, sana su herida individual y, en un juego de espejos entre la protagonista y el espectador, corrige a sus abuelos sobre la muerte de su padre y se atreve a decir la palabra sida, advirtiéndonos, como colectividad, que no olvidemos un tema que marcó nuestra sociedad y recordándonos que la memoria es un acto de justicia.