Capítulo I

Una hipótesis mixta

La hipótesis es fruto, en realidad, de observar la estrecha relación, la íntima unidad que guardan con la sustancia de la obra de Lorca las tesis de dos libros, tan extraordinariamente certeros como injustamente olvidados, que en principio no guardan ninguna relación entre sí.

Me estoy refiriendo, por un lado, a «Eros y Lorca» de Carlos Feal Deibe, un ensayo sobre una pequeña pero significativa parte de la obra de Lorca, analizada a través de la aplicación sistemática del psicoanálisis freudiano. Como afirma el autor en el prólogo: «el valor artístico de la obra de Lorca reside precisamente en esa transformación [se refiere a las transformaciones sufridas por el inconsciente para poder comunicarse y hacerse aceptable a la conciencia del autor y del lector o espectador], que de modo ejemplar se lleva a cabo al revestirse sus personajes de una categoría mítica (…) La expresión se eleva así del terreno de lo meramente individual al de lo humano universal. Donde me fue posible he desentrañado esa mitología, a la que la obra lorquiana debe sin duda gran parte de su hechizo».

Por otro, el libro «El origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos», ensayo en el que, a través de las conclusiones ofrecidas por las últimas investigaciones en genética de poblaciones, lingüística comparada y sociología religiosa, los autores sostienen la tesis de que íberos (es decir, los habitantes de la península, incluyendo a vascos y portugueses), etruscos, sardos, bereberes y cretenses tienen un origen común situado en los antiguos pobladores del Sáhara, disgregados tras su transformación, hace diez mil años, en un desierto. No sólo los marcadores genéticos comunes y el desciframiento de las lenguas íbera, tartesia, etrusca y minoica a través del vasco actual, sino los rasgos fundamentales de su cultura y de su peculiar visión del mundo avalan la tesis del tronco común.

Sorprendentemente, temas tan dispares encuentran en Lorca su nexo de unión. Así, Feal Deibe señala que si hay una presencia obsesiva en la obra de Lorca, ésta es la de la luna: una figura con un simbolismo complejo, pero en el que sobresale, por encima de todas, la significación de la luna como figura materna. Madre y amante se confunden en la luna en el universo poético lorquiano. “En el aire conmovido/ mueve la luna sus brazos/ y enseña, lúbrica y pura,/ sus senos de duro estaño”. Primer objeto del deseo del niño y por eso lúbrica, pero poseedora al mismo tiempo de todo el amor desinteresado y protector hacia él y por ello pura, la madre luna, nos revela en su dualidad, un primer aspecto: luna-madre-fecunda-nutricia pero también seductora y amante.

«La luna vino a la fragua/ con su polisón de nardos./ El niño la mira,/ mira el niño la está mirando».

Pero al mismo tiempo, la luna también es muerte en Lorca. Así nos lo indica inmediatamente la segunda parte del mismo poema (Romance de la luna luna). La luna vino a la fragua a seducir al niño, sí, pero también para llevárselo. “Niño, déjame que baile./ Cuando vengan los gitanos,/ te encontrarán sobre el yunque/ con los ojillos cerrados». Propósito que consigue al final de la penúltima estrofa: «Por el cielo va la luna/ con un niño de la mano». Amor, deseo, vida, fecundidad y muerte coexisten, se sostienen mutuamente en una misma figura. Son dos aspectos de una misma cosa. Algo que queda expresado de forma terriblemente bella en «Danza da Lúa en Santiago», donde una madre es irresistiblemente atraída por la luna, que a sus ojos aparece sucesivamente como un hermoso galán, como un caballo de piedra, como un inmenso buey melancólico; mientras la hija le repite obsesivamente: «¡E a lúa! ¡E a lúa! Na quintana dos mortos».

Nada importa, para la intención poética, que los sexos en ambos poemas estén intercambiados. Lo sustancial es que el amor, la vida y la muerte se funden en una única presencia. La luna aparece como una deidad que es al mismo tiempo dueña del amor y de la vida, pero también de la muerte. Una muerte que sin embargo es, como veremos, anticipo de la vida futura, pues ambos aspectos coexisten en un todo único e inseparable y se transforman incesantemente la una en la otra.

Y es en la presencia constante en la obra de Lorca de esta diosa madre del universo donde hayamos el punto de conexión con «El origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos». Al traducir numerosas inscripciones funerarias íberas, tartesias, etruscas o cretenses, los autores descubrieron la omnipresencia de una deidad, ATEAN-JUNE, en vasco literalmente «la señora [que está] en la puerta». Deidad que, precisamente, tiene idénticos atributos que los que Lorca confiere a la luna. Señora protectora, diosa de la fecundidad y del amor; pero al mismo tiempo guardiana de la puerta de las tumbas, señora de la oscuridad, es decir, de la muerte, hacia la que atrae y conduce a los hombres. Pero a la que al mismo tiempo éstos se encomiendan para que les ayude en la larga travesía de la muerte que dará lugar finalmente, por caminos desconocidos, a la resurrección de la vida tras la muerte. Todas las invocaciones y plegarias escritas en las lápidas mortuorias expresan esta misma concepción.

Es imposible extendernos más en este primer capítulo en señalar los múltiples aspectos en que se dan la mano la obra de Lorca con la presencia de esta diosa madre, de esta señora del universo, de esta señora de la puerta. Tan sólo señalar para concluirla, que quizá ese magnetismo, ese universo en expansión continua que es Lorca, se sustenta en que está hablándonos de la primera pulsión psíquica del, si se nos permite llamarlo así, inconsciente colectivo universal, desde el limo inicial donde se gesta, entre la semilla y la tierra, el origen de la civilización. Posiblemente, en ello resida, una de las claves para explicar el enigma de Lorca.

Capítulo 2

Eros y Tanatos

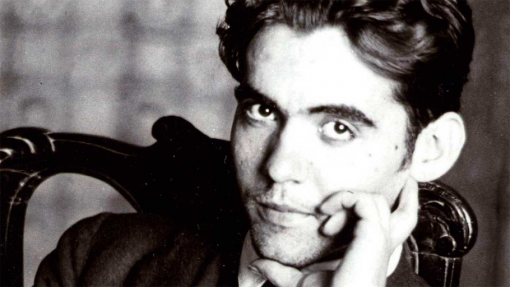

Tres rasgos esenciales hacen de Lorca y su obra un enigma sin fin.

El ser un universo en expansión continua, un punto singular, una singularidad del universo poético y literario y el enigma, en fin, de ser muchos rostros sin ser ninguno en concreto, pero al mismo tiempo mostrando un perfil inexplicablemente definido.

Hemos avanzado, al mismo tiempo, lo que hemos denominado «una hipótesis mixta», que nos permitiera encontrar la dirección adecuada para empezar a desvelar el enigma sin fin. Estos primeros capítulos están dedicados a sustentar la primera parte de esta hipótesis: la presencia ubicua en Lorca del Principio Femenino (Materia y Cuerpo, Sustancia y Carne) como eje primordial y necesario en torno al que se articulan y se separan, se vertebran y se rompen las pulsiones ancestrales que, «atravesando el cementerio de los años y las frondas marchitas» vienen «del primer llanto y el primer beso».

Amor, muerte y vida más allá de la muerte. Los tres principios fundamentales (el ascua, la sangre, el alfa y omega de la verdad universal) recorren, presidiéndola, la obra de Lorca. Y los tres se encuentran siempre fundidos en una figura femenina. No importa si madre o virgen, si anciana o joven, si amante o despechada, si lúbrica o pura. La figura femenina encarna en Lorca esos tres atributos. Aunque para ello, por razones de expresión poética o dramática, tenga que desdoblarlos en personajes distintos, pero entre los que existen tantos puntos de contacto que es imposible no advertir que son dos imágenes de una misma figura. Esto se advierte claramente en dos de las cimas del teatro de Lorca, «Bodas de sangre» y «Yerma»*.

En Bodas de sangre son la Madre y la Novia las que representan, complementariamente, la figura femenina. La una en su condición de materia y cuerpo de la que proviene la vida y que advierte e intenta proteger a su hijo de los peligros que le acechan. Y el principal de ellos: el del amor, representado por la Novia, sustancia y carne que, cuando «llegan a los centros, no hay quien las arranque».

Para la Madre, protección (amor) y posesión (muerte de la individualidad del otro) son una y la misma cosa, porque para ella la vida y la muerte están anudadas por la sangre: «Por eso es tan terrible ver la sangre de una derramada por el suelo. Una fuente que corre un minuto y a nosotros nos ha costado años, Cuando yo llegué a ver a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de sangre y las lamí con la lengua. Porque era mía».

También para la Novia el amor se confunde con la muerte:

«Estas manos que son tuyas,/ pero que al verte quisieran/ quebrar las ramas azules/ y el murmullo de tus venas».

La ancestral asociación de Eros y Tanatos, amor y muerte adquiere en la obra de Lorca un acento absolutamente milenario, donde lo reciente y accesorio se sitúa hábilmente en un segundo plano para que resalte lo esencial, para que despierten y aparezcan, como dice el mismo poeta, “las viejas verdades dormidas”.

El amor como presagio de muerte, el deseo como anticipación de aniquilación, el placer unido al dolor, el impulso vital por poseer lo que se desea sin importar las consecuencias. El amor como fuente de vida, pero a la vez de muerte. Y siempre la figura femenina que, como fuente de la vida, reclama que ésta regrese al seno de donde nació. Por eso, en la «Casa de Bernarda Alba», Adela a la pregunta de su hermana, ¿Tanto le quieres? contesta sin un instante de duda: «¡Tanto! Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre lentamente». Y por eso también, Juan, el marido de Yerma, exclama «Porque se necesita ser de bronce para ver a tu lado una mujer que te quiere meter los dedos dentro del corazón», y esto lo dice ante el reclamo constante de su mujer para que la desee, la posea y la fecunde.

Mientras en «Bodas de sangre», el Principio Femenino está dividido entre la Madre, dadora y protectora de la vida (pero al mismo tiempo guardiana de los muertos: «No. Yo no puedo dejar aquí solos a tu padre y a tu hermano», enterrados ambos junto a la casa materna) y la novia, portadora de la muerte; en Yerma los dos rasgos aparecen ya fundidos en la misma persona, encargada de ejecutar por sí misma el final terrible: «Voy a descansar sin despertarme sobresaltada, para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva.(…) ¡No os acerquéis, porque he matado a mi hijo, yo misma he matado a mi propio hijo!».

Pero si en estas dos obras (posiblemente por su condición teatral, que exige una comunicación directa e inmediata con el público) la caracterización de los atributos del Principio Femenino aparecen con unos rasgos relativamente nítidos, accesibles a un primer nivel de la conciencia del espectador, es posible también rastrearlos, de forma más recóndita e indefinida, en toda su obra poética.

* En La casa de Bernarda Alba, conclusión de la trilogía, aunque recorrida también por la presencia de la deidad femenina, a diferencia de Bodas de sangre y Yerma, ésta está ya, sin embargo, dolorosamente sometida a un poder externo que pasa a decidir el destino. Bernarda es ya una matriarca que piensa y actúa bajo los cánones del patriarcado. Por eso, posiblemente, Lorca subtituló a esta última «Drama de las mujeres en los pueblos de España», mientras define a las anteriores como «tragedia» y «poema trágico».

Capítulo 3

La oscura raíz del grito

Y si hay un lugar donde vida, amor y muerte aparecen definitivamente fundidos como una misma cosa y en un mismo lugar, a partir del cual ya no es posible ir más allá, es en los versos finales de Bodas de sangre. De ellos dirá Lorca, en una conferencia sobre su Romancero Gitano, a propósito de los cuchillos: «Se llora también, y no sé por qué, a esta figura enigmática». Desde nuestra hipótesis del infalible instinto del poeta por situar a esta deidad materna y primordial, diosa del amor, de la vida y de la muerte en el centro de su universo poético nos es más fácil explicar este por qué.

«Con un cuchillo,

con un cuchillito

que apenas cabe en la mano,

pero que penetra fino

por las carnes asombradas

y que se para en el sitio

donde tiembla enmarañada

la oscura raíz del grito».

«Un cuchillito que apenas cabe en la mano», la frase, dicha en boca de una mujer (y en este caso de dos, reafirmando la tesis de que Madre y Novia son dos imágenes de una misma figura), nos remite sin ningún género de dudas al falo, al miembro masculino. Mucho más cuando su acción es la de penetrar por las carnes asombradas.

El momento culminante del acto amoroso se confunde aquí con la muerte producida por un cuchillo, ambos pueden definirse con la misma imagen. Si el primer y cuarto verso (Con un cuchillo/que penetra fino) parecen referirse más al acto de la muerte, el tercero y el quinto (que apenas cabe en la mano/por las carnes asombradas) lo hacen al acto sexual, pese a que indistintamente, en realidad, todas se pueden asociar, real o metafóricamente, a ambos actos.

Aunque en el verso esté expresada de forma asombrosa y delicadamente precisa, esta idea, el amor y la muerte simultáneamente presentes en un mismo acto, aparece por doquier en la poesía de Lorca.

Llegados a este un punto, sin embargo, hay que detenerse en un asunto ante el que todo lo anterior va a subordinarse.

En los tres últimos versos, la tensión entre los dos polos contradictorios y los elementos que los simbolizan, el falo y el cuchillo (que no son sino trasuntos de la vida y de la muerte respectivamente), deben detener su pugna en un mismo sitio.

¿Y qué sitio es éste ante el que el poder del falo y del cuchillo se postran? Un lugar en el que «tiembla enmarañada la oscura raíz del grito». El lugar, oscuro, donde tiene su raíz el grito es el sitio donde se anudan y en donde nacen la vida y la muerte. Pues el grito –esa manifestación del ser humano, vehemente, impetuosa y ardiente– no es otra cosa que la manifestación irrefrenable de la pasión que acompaña por excelencia tanto a la exaltación de la vida, el amor, como el dolor y la muerte.

En la pasión coexisten simultáneamente el sufrimiento y la seducción; es padecimiento, pero también deseo; entraña dolor, pero también gozo. Consume a los amantes en el momento en que unen sus cuerpos (y con ello están abriendo la puerta a la nueva vida), pero es también la antesala de la muerte, como rememoran prácticamente todas las liturgias religiosas al tratar la vida de sus figuras fundacionales, incluido el cristianismo con su relato de la pasión y muerte de Jesús.

Los griegos, en su fecunda mitología, ya establecieron la asociación indisociable de este par de contrarios en el mito de Eros y Tanatos. En nuestra época, Freud dio consistencia científica a la genial y certera intuición del mundo antiguo al establecer, junto al principio de placer, su inevitable polo opuesto en la psique de los hombre: el instinto de destrucción. Lorca, con su poderoso instinto poético rebosante de sensualidad, sitúa en esas carnes asombradas el lugar donde encuentra, tembloroso y enmarañado, su fuente originaria la oculta pulsión del deseo.

Es, en su universo metafórico, el regreso a la imagen de la Diosa-Madre, la Diosa-Tierra, la Diosa-Amor, la Diosa-Muerte, principio y fin del universo, de donde todo nace y a la que todo tiene que volver para renacer nuevamente. El hombre, poseedor aparente de la fuerza suprema con su posesión exclusiva del pene y del cuchillo encuentra, sin embargo, los límites a su poder cuando ejecuta la acción que le es propia, la de penetrar por las carnes asombradas. Allí va a encontrar una fuerza telúrica muy superior a la suya, ante la que está obligado a detenerse, incapaz de ir más allá. Un poder capaz de reunir en su seno los dos elementos cardinales a la existencia del género humano: la vida y la muerte. El atributo que las civilizaciones antiguas han otorgado desde siempre al Principio Femenino, a la Diosa Madre del Universo.

Desde esta lectura, absolutamente fiel a sus palabras y a sus imágenes, la talla de Lorca empieza a revelársenos en su dimensión descomunal y al mismo tiempo íntimamente cercana a los centros, por eso no hay quien lo arranque, de cada uno de nosotros.

El nos acerca, por medio de la poesía, ‘al filo cortante, al abismo de la profunda herida donde el filósofo y el matemático vuelven su voz en silencio’. Su voz se filtra en el tuétano de nuestros huesos, y no sólo porque sus personajes adquieran una categoría mítica y nos coloquen en un plano universal, sino por que, por una conjunción de factores singulares, Lorca nos habla «desde las últimas habitaciones de la sangre», allí donde todos reconocemos, aunque durante miles de años haya estado dormida o sepultada, el poder de esta Diosa Madre del universo, que, desafiando la impostura de sus bastardos sucesores, bendice con sus dones a los mensajeros que ella misma elige para hacernos llegar que todavía vive, que todavía podemos sentir su hálito y su presencia muda en nuestra oscura raíz del grito.

Capítulo 4

El teatro bajo la arena

En el anterior capítulo hemos visto la presencia ubicua en Lorca del Principio Femenino (Materia y Cuerpo, Sustancia y Carne) como eje primordial de su obra. Y cómo este Principio Femenino nos remitía inexcusablemente a la Diosa del Universo, Diosa-Madre, Diosa-Tierra, Diosa-Amor, Diosa-Muerte, principio y fin de todas las cosas en las sociedades antiguas mediterráneas, o para ser más precisos saharianas, que todos los indicios apuntan a que han sido, como se verá más adelante, origen y cuna de nuestra civilización. Sin abandonar todavía este tema, es necesario precisar algunas cuestiones que no han quedado suficientemente argumentadas y desarrollar otras que, por razones de estructura argumental, ha sido hasta ahora necesario señalar simplemente.

Si en el capítulo anterior buscábamos mostrar, a la luz de las propias palabras e imágenes de Lorca, la indestructible y necesaria relación que establece en su obra entre el amor (la vida) y la muerte como partes complementarias de un todo único, queda aún un segundo aspecto, la relación entre la muerte y el renacimiento, que va reclamando, a medida que se desarrolla su universo poético, un papel cada vez más acuciante.

Es seguramente en «El Público», una de sus obras de más ardua interpretación, donde esta cuestión, el renacimiento, la vida tras la muerte, aparece más explícitamente tratada.

No en vano «El Director» nos advierte continuamente que «el verdadero teatro» es «el teatro bajo la arena», es decir, enterrado, entre los muertos. Y que también allí, entre los muertos, se compone y se representa, si poseemos el grado suficiente de emoción y sensibilidad para percibirlo, otro auténtico drama de la vida.

Ya nada más empezar la obra, en el Cuadro I, el Hombre 1 dice al Director: «Usted lo que quiere es engañarnos. Engañarnos para que todo siga igual y nos sea imposible ayudar a los muertos». Unos muertos que lo que ansían es la resurrección, la vida tras la muerte, el renacimiento como obsesiva, y en ocasiones jovialmente, repiten Los Tres Caballos Blancos: «Desnúdate, Julieta, y deja al aire tu grupa para el azote de nuestras colas. ¡Queremos resucitar!».

Las referencias simbólicas no pueden ser más claras. Los caballos son, más incluso que el toro, en la obra de Lorca, el elemento viril, el símbolo de la potencia masculina. Pero en este caso son blancos, es decir, están envueltos en el sudario, tienen el color de la muerte, asociado indistintamente según las culturas y las épocas históricas tanto al color blanco como al negro. Y por eso exclaman, en el mundo subterráneo del teatro bajo la arena, su deseo de resurrección. Pero para ello necesitan a la figura femenina, en este caso a Julieta. (Una Julieta, por cierto, que, como se verá al final de la obra es en realidad un muchacho de quince años disfrazado, pues El Director ha atado, amordazado y ocultado a la verdadera Julieta bajo los asientos, lo que dará origen a la furia destructora de El Público.)

Otra vez el Principio Femenino como origen y destino de todas las cosas, sin el cual no es posible la vida y el amor, pero también, y precisamente por esa cualidad de otorgar la vida, debe reclamar la muerte, la vuelta a su seno, pues sólo de ella puede volver a surgir nuevamente la vida. Por eso Los Tres Caballos Blancos le urgen a Julieta : «Hemos de pasar por tu vientre para encontrar la resurrección de los caballos». Si la muerte no se encarna en el Principio Femenino, entonces es pura y simple aniquilación, desaparece la posibilidad del renacimiento, de la resurrección, de la transformación en nueva vida.

Por el contrario, en Lorca, dándose nuevamente la mano con las más antiguas representaciones vitales de la humanidad, que la muerte vaya siempre ligada, forme parte inseparable del Principio femenino es la señal de que incluso en el momento final, el más terrible y dramático de la existencia humana, está gestándose, de una forma que desconocemos pero intuimos, nuevamente la vida.

En este sentido es necesario señalar que se ha interpretado en ocasiones, de forma errónea por unilateral, esta asociación en Lorca de la figura femenina con la muerte como una manifestación inconsciente de su homosexualidad y del miedo y el rechazo que ello le provoca ante la figura de la mujer.

Es esta una muy pobre interpretación del universo lorquiano, que lo amputa y lo reduce a un sólo aspecto, a una sola de sus caras privándonos de su dimensión cósmica, de la infinita multiplicidad de sus aristas. Al asociar a la figura femenina con la muerte, Lorca no hace sino devolvernos a un estadio primordial de la civilización humana, acercándonos, como dice el mismo poeta, “la luz viva de las horas viejas”.

De esta manera, cuando El Director afirma «que en último caso dormir es sembrar», está proclamando la misma idea que La Madre de «Bodas de Sangre» cuando exclama «Benditos sean los trigos, porque mis hijos están debajo de ellos». En última instancia, es decir, en el eslabón decisivo de esta cadena que enlaza incesantemente la vida con la muerte, “dormir” –es decir, morir y ser enterrado– es al mismo tiempo sembrar una nueva semilla, y por tanto, abrir la posibilidad de germinar y renacer.

«¡Forma! ¡Forma! Ansia de la sangre y hastío de la rueda» repite El Caballo Negro en el Cuadro III de El Público. Y con ello no está haciendo sino exclamar que frente a la apariencia de la fría mecánica de un orden natural en el que la rueda del destino va haciendo desparecer inexorablemente en la nada una generación tras otra, la sangre, la sustancia de la vida, está buscando permanentemente nuevas formas, nuevos perfiles a través de los cuales expresarse.

La idea de que la muerte no es sino un tránsito necesario para que resurja de nuevo la vida bajo otras formas, es una idea presente a través de mil formas en las civilizaciones antiguas, donde la repetición incesante del ciclo de la vida, en el que la muerte es una estación imprescindible, ha creado en la conciencia de los hombres esta representación compleja, dialéctica y esencialmente veraz de la relación entre la vida y la muerte.

Y en ambos casos la figura femenina de la Diosa-Tierra (la siembra, la germinación, la recolección) como desencadenante del amor que dará paso a una muerte que anuncia el renacimiento. Si en Bodas de Sangre , como analizábamos en el capítulo anterior, la figura está desdoblada entre La Madre y La Novia, en El Público es Elena (Selene-La Luna-La Muerte) la que cataliza la acción.*

* La profunda intuición poética y la maestría en el dominio de sus técnicas le permiten a Lorca estar hablándonos simultáneamente en distintos planos desde un mismo punto. Aunque es imposible entrar a analizar más detalladamente «El Público», sí quiero señalar, sin embargo, cómo al mismo tiempo que el poeta coloca la acción en el mundo de los muertos, bajo la arena, en el sepulcro de Julieta, la obra discurre, en paralelo, en un mundo en el que los vivos están en realidad muertos por su propia máscara. Como es sabido, el concepto de persona proviene del latín per-sonare, nombre que en el teatro romano –tomándolo prestado del griego– se daba a las máscaras que utilizaban los actores en las representaciones. De ahí surgiría el concepto de persona y, por extensión, personalidad. La obra, con un contenido revolucionario y subversivo total, en la forma y en el fondo, es un grito continuo contra una sociedad, una civilización y una cultura que exigen a cada ser humano asesinar (por eso son vivos que están muertos) las prácticamente ilimitadas potencialidades que posee, las múltiples personas que es o puede llegar a ser, obligándole a vivir, mostrarse y refugiarse sólo en una, la máscara-persona-personalidad que le otorga, porque así conviene a su producción y reproducción, esa sociedad, esa civilización y esa cultura profundamente opresivas. Sólo rompiendo esa máscara, que constriñe y «oprime de tal forma nuestra carne» (y para eso es necesario “romper todas las puertas y disolver el muro de la ley en la más pequeña gota de sangre”) pueden aparecer, como afirma El Caballo Blanco 1, riéndose, «las mil superficies que tiene un volumen.»

Capítulo V

Las viejas voces imperiosas

Decíamos en un párrafo anterior que esta Diosa-Madre había elegido a Lorca y le había bendecido con sus dones para que él nos hiciera llegar su mensaje de que, aunque dormida y sojuzgada, todavía vive.

Es, lógicamente, una imagen metafórica, pero bajo la que se esconde una concepción profunda de las cosas del mundo y su devenir que tiene su origen en el propio Lorca, que sólo acertó a explicarla en relación a los demás pero de la que tal vez nunca tuvo conciencia de cómo actuaba sobre él mismo.

Me refiero a la idea, enunciada de forma abierta en una de sus conferencias sobre las nanas infantiles, pero que está presente en toda su obra poética, de que en las expresiones más simples y vitales, pero que son al mismo tiempo las más profundas y esenciales en tanto que expresan la emoción, el estado del alma de una colectividad (las melodías, las nanas y las canciones infantiles, los movimientos primarios de las danzas, los dulces, las imágenes poéticas, las actitudes y gestos comunes con que reaccionamos ante determinadas impresiones,…) está interviniendo sobre cada uno de nosotros una tradición viva, unas «viejas voces imperiosas» que patinan por nuestra sangre, que nos traen la luz antigua y permanente, que fijan los «puntos cardinales de nuestro temperamento», y que, por eso mismo, nos fuerzan a actuar de una determinada manera.

Unas «viejas voces imperiosas» que nos hacen inconscientes objetos de esa fuerza oculta y al mismo tiempo sujetos activos en el desarrollo y la perpetuación de su constante movimiento de sístoles y diástoles necesario para mantener su perdurable perfil, a la vez inconcreto y preciso.

En Lorca, como en ningún otro creador, está obrando esa tradición viva. Él sabe, subraya o sugiere como nadie buscar (o señalar para que busquemos) «los elementos vivos, perdurables, donde no se hiela el minuto, que viven un tembloroso presente». Por eso no se detiene ante la “historia húmeda y fría de las piedras de los monumentos”, ni ante “las bailarinas secas de las catedrales”, sino que busca constantemente, con una inusual y contagiosa confianza creadora, el sitio donde se refugia, “no la historia, sino la emoción de la historia”, donde las fechas y los hechos no tienen sitio y donde se descubre la simplicidad perfecta de las cosas y las misteriosas relaciones entre ellas.

En esa intuición de saber buscar la vida que late en las cosas más simples y sencillas; en esa capacidad de escuchar las verdades tan concretas que exhalan desde tiempos inmemoriales, sin ser conscientes de ello, las gentes y las cosas más humildes; en ese saber ver y extraer la poderosísima y compleja sustancia de lo que están diciendo y viviendo; en esa ansia por trasladarnos la ‘luz viva de las horas viejas’; en ese dejarse llevar por las viejas voces imperiosas reside buena parte del magnetismo de Lorca. Por eso, también, su obra se convierte, y así lo percibimos, en un inacabable llamamiento a que, saltando por encima de los frutos de «la semilla de la razón destructora», mantengamos íntegra nuestra inagotable fe creadora.

Capítulo VI

La edad de las montañas

En los capítulos anteriores hemos desarrollado los principales argumentos que sustentan la primera parte de lo que, en el prólogo, dimos en llamar una hipótesis mixta. Como conclusión de esta primera parte bastará hacer una breve recapitulación de lo expuesto hasta ahora, invocando, además, las palabras e imágenes de alguna venerable voz del mundo de la cultura española contemporánea para que acuda en nuestra ayuda y preste sostén a las afirmaciones hechas en los párrafos precedentes.

Al mismo tiempo que adelantamos brevemente el plan de exposición de los temas que constituyen la segunda parte de la hipótesis mixta: la relación directa que guarda, en su lectura profunda, la obra de Lorca con la civilización originaria de la que surgirían posteriormente las culturas mediterráneas y de la que los habitantes de la península ibérica, junto con bereberes norteafricanos, etruscos, sardos y cretenses somos herederos genética, cultural e incluso hoy todavía, como en el caso vasco, lingüísticamente.

Vida (amor), muerte y vida después de la muerte. En torno a estos tres ejes, y la estrecha relación que guardan entre sí, dijimos que está articulada la obra poética de Lorca. Su presencia es constante y podemos rastrearla a través de multitud de símbolos e imágenes. La utilización del psicoanálisis nos permitió interpretar la riquísima simbología lorquiana y darnos una visión coherente y una lectura distinta y profunda de su obra.*

La fuerza creadora de la vida, el amor y todo lo que éste conlleva (pasión, deseo, gozo, alegría,…) enfrentada permanentemente a la fuerza destructora, la muerte, a la que está íntimamente unida y a la que parece estar necesariamente abocada.

Sin embargo, esta visión aparentemente trágica, desde la que resalta en primer plano la imposibilidad del amor, puesto que su destino inevitable es la muerte, encuentra su punto de fuga, la resolución de su antagonismo en el renacimiento, la resurrección de la vida bajo nuevas formas tras su tránsito por la muerte. La figura femenina es la clave de bóveda que sostiene todo el edificio dramático y poético. Ella encarna los tres principios esenciales. En ella y en torno a ella se concentran las pulsiones creadoras y destructoras que constituyen el motor primordial de la existencia.

Las figuras femeninas protagonistas se convierten en la obra de Lorca en la encarnación del arquetipo de la Diosa del Universo propia de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Sus atributos son idénticos. Idéntica es la relación que establecen con la vida y la muerte. Idéntica es su capacidad de generarlas y provocarlas. Diosa-Madre, Diosa-Tierra, Diosa-Amor, dadora de la sangre y protectora de la vida. Pero al mismo tiempo Diosa-Muerte, que reclama que la vida regrese a su seno, de donde salió. Y precisamente en tanto que la muerte se encarna en la figura femenina está ofreciendo, al mismo tiempo, la posibilidad de su resurrección.

«Yo le he visto en las noches más altas, de pronto, asomado a unas barandas misteriosas, cuando la luna correspondía con él y le plateaba su rostro; y he sentido que sus brazos se apoyaban en el aire, pero que sus pies se hundían en el tiempo, en los siglos, en la raíz remotísima de la tierra hispánica, hasta no sé dónde, en busca de esa sabiduría profunda que llameaba en sus ojos, que quemaba en sus labios, que encandecía su ceño de inspirado. No, no era un niño entonces. ¡Qué viejo, qué viejo, qué «antiguo», qué fabuloso y mítico! Que no parezca irreverencia: sólo algún viejo «cantaor» de flamenco, sólo alguna vieja «bailaora», hechos ya estatua de piedra, podrían serle comparados. Sólo una remota montaña andaluza sin edad, entrevista en un fondo nocturno, podría entonces hermanársele».

Las palabras de Vicente Aleixandre, Premio Nobel de literatura, amigo y compañero de generación de Lorca nos ayudan a situar, en el tiempo y en el espacio, la formidable dimensión del poeta. Tras la apariencia de su infantil alegría, de su inocente ternura, de su condición de «genio alado que dispensa gracias», Aleixandre no pudo dejar de advertir su fondo fabuloso y mítico; su profunda sabiduría, tan antigua como una montaña sin edad; su sólido anclaje en la raíz más remota de lo que somos. Al hacernos esta fotografía esencial del alma de Lorca, Aleixandre nos remite a la existencia de esas viejas voces imperiosas de las que hablábamos anteriormente.

Capítulo VII

El tronco común de una civilización originaria

Dijimos al comienzo que las últimas investigaciones sobre genética de poblaciones, de un lado, y de lingüística comparada, de otro, habían llegado, al cruzarse entre sí, a la inequívoca conclusión de la existencia de un tronco originario común para una amplia área de pueblos localizada en el arco mediterráneo, y que tenían su epicentro en el antiguo Sáhara, cuando, hace ahora aproximadamente 10.000 años, era todavía un extensísimo vergel y no el desierto que hoy conocemos. Íberos, entendiendo por tales a todos los habitantes de la península ibérica (incluidos vascos, tartesios y lusitanos), bereberes del norte de África, sardos, etruscos y cretenses son las poblaciones del arco mediterráneo en las que todavía es posible encontrar, en mayor o menor grado de pureza, los marcadores genéticos específicos que atestiguan, sin ningún género de dudas, su pertenencia a un tronco genético común.

Pero lo más sorprendente es que a esta incontestable evidencia científica, hecha posible gracias a los avances en la biología molecular y genética, vino a sumársele el desciframiento de los idiomas ibérico, tartesio, etrusco y minoico, hasta hoy impenetrables, a partir de su «lectura» desde el vascuence actual y sus raíces lingüísticas.

La tesis de la unidad del vascuence con los antiguos idiomas ibéricos de la Hispania prerromana había sido sostenida desde antiguo por numerosos lingüistas. El mismo Alexander von Humboltd uno de los mayores genios del siglo XIX, considerado el padre de la moderna geografia universal, naturalista, antropólogo, geólogo, astrónomo, botánico, filósofo materialista,… en su visita a España en 1801 al objeto de obtener el permiso para realizar sus famosas expediciones a América del Sur tuvo ocasión de visitar el País Vasco, donde se quedó admirado de la conservación de un idioma tan distante y ajeno a cualquier otro idioma europeo como el euskera e intuyó sin asomo de dudas que era una pervivencia del antiguo idioma ibérico hablado por los habitantes de la Hispania prerromana.

Es sin embargo con la aparición del ensayo «El origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos», en el que por primera vez se cruzan y se sostienen mutuamente dos campos científicos como el genético y el lingüístico, cuando puede darse por definitivamente corroborada esta unidad.

Unidad que, además, se hace extensiva a otros idiomas que hasta ahora habían constituido un misterio insondable para los más prestigiosos lingüistas europeos. La traducción desde el vascuence de numerosas lápidas funerarias de la península ibérica, etruscas o minoicas reveló no sólo el cercano grado de parentesco de los respectivos idiomas, sino la existencia de unos acusados rasgos culturales comunes a todos estos pueblos, perfectamente delimitados y diferenciados de las culturas vecinas.

E incluso, más allá todavía, la comprensión de estas escrituras, y la civilización a ellas asociada, permitió rastrear la influencia decisiva que han tenido en lo que hoy conocemos como las culturas clásicas (Grecia y Roma) de la antigüedad. Baste citar como ejemplo, sencillo pero sumamente revelador, que el nombre de la capital por excelencia de la civilización griega, Atenas, deriva directamente del nombre que iberos, vascos, etruscos o minoicos, en distintas variantes dialectales, daban, desde mucho tiempo antes, a su principal divinidad: ATEAN JUNE, La Señora (en) la Puerta, la Diosa del Universo. Divinidad que de Grecia pasará también a Roma, desdoblada a su vez en dos dioses, June y Juno, en los que la suma de sus atributos corresponde, exactamente, con los de La Señora de los primitivos pueblos saharianos. Pero éste será el tema de la segunda parte de la hipótesis.

* No sería justo cerrar esta primera parte sin mostrar, una vez más, nuestro reconocimiento a la obra de Carlos Feal Deibe, Eros y Lorca, hoy difícilmente encontrable. Aunque nuestras conclusiones van en otra dirección y en ocasiones hayamos puesto de manifiesto una cierta unilateralidad en sus análisis; lo indudable es que el punto de vista que adopta Feal Deibe, la aplicación sistemática del psicoanálisis freudiano a la obra de Lorca, el desvelamiento del significado inconsciente de multitud de símbolos, figuras e imágenes lorquianas ha sido un punto de partida valiosísimo para configurar nuestra hipótesis mixta con la que pretendemos descifrar el enigma de Lorca.

Capítulo VIII

Los que reúne la vida, ha de reunir la muerte

Entrar en la segunda parte de la hipótesis mixta con la que tratamos de desvelar el enigma de Lorca exige, al menos en un primer momento, descender al siempre árido terreno de la ciencia, en este caso de la química molecular y la biología genética. Trataremos de sintetizar en la primera parte de este capítulo, de la forma más sencilla y concisa posible, los elementos imprescindibles que constituyen la incontestable base de argumentos genéticos que apoyan la existencia de una población sahariana neolítica como origen común del que procedemos los habitantes de la península ibérica, bereberes norteafricanos, etruscos, sardos y cretenses. Aun cuando pueda parecer que al tratar estos temas nos estamos alejando de nuestro objeto, descifrar el enigma de Lorca, lo cierto es que éste sigue siendo el invisible pero firme hilo conductor de nuestro trabajo, aunque para ello nos veamos obligados a dar un rodeo en el que, a simple vista, no es fácil advertir la estrecha relación que los une.

Desde hace mucho tiempo, el origen de diversos pueblos europeos ha sido objeto de fuertes controversias entre los estudiosos de la prehistoria, ninguno de los cuales acertó a descifrar el interrogante. Se atribuía a los vascos remotas señas de identidad con poblaciones caucasianas. Se aventuraba con la procedencia desde el Oriente Medio, vía Europa Central, de los antiguos pobladores de la Hispania prerromana. Se especulaba acerca de la veracidad de la afirmación del historiador griego Herodoto sobre el origen en el Asia Menor (el oriente de la actual Turquía) del misterioso pueblo etrusco. La arqueología se mostraba incapaz de ofrecer datos concluyentes sobre ellos. Los lingüistas se estrellaban una y otra vez ante lo indescifrable de sus lenguas. Los historiadores, en fin, se entregaban por lo general a fantasear sobre estos pueblos ante la imposibilidad de ofrecer conclusiones sólidas ni corroborar con hechos ciertos ninguna de sus variadas hipótesis.

A este estado de cosas se le venía a sumar las fuertes tendencias eurocentristas, difundidas por los historiadores alemanes, que en el último siglo han dominado absolutamente la historiografía y que establecen como dogma de fe indiscutible el origen indoeuropeo, no sólo de todas las poblaciones del Viejo Continente, sino también de lo que conocemos como cultura o civilización occidental. Sin embargo, la aparición en las dos últimas décadas de nuevas técnicas, campos y métodos científicos susceptibles de ser convertidos en excelentes auxiliares de la historia han permitido sacar a la luz numerosas evidencias y desvelar las suficientes incógnitas para echar por tierra todas estas ideas preconcebidas y levantar, en su lugar, una interpretación distinta, coherente y veraz sobre nuestro pasado más remoto.

Así, ya nadie duda hoy que hasta hace al menos 10.000 años, el desierto del Sáhara era una inmensa extensión, de millones de kilómetro cuadrados, de lagos, ríos, bosques y praderas. Las fotografías tomadas por la lanzadera espacial Columbia en los años 80 del siglo pasado demostraron fehacientemente que los ocho millones de kilómetros cuadrados del Sáhara habían sido, hasta hace sólo unos pocos miles de años, una fértil región surcada por numerosos ríos. Como dicen en su libro los profesores Arnáiz y Alonso, ‘algunos tan caudalosos como el Rhin, se repartían al sur de la cordillera del Atlas, entre Mauritania y Argelia. Una tupida red de corrientes fluviales alimentaba un lago, el Chad, todavía hoy existente aunque reducida a una pequeña extensión de poco más de 900 kilómetros cuadrados, pero que entonces alcanzaba una dimensión similar a la península ibérica’.

El Sáhara estaba recubierto entonces de un abundante manto vegetal y poseía una no menos abundante pesca y fauna. Posteriores estudios climatológicos determinaron que complejas variaciones en las corrientes del mar y de la atmósfera iniciaron alrededor del décimo milenio antes de Cristo, un proceso que culminaría, en tres o cuatro milenios, transformando una región de clima húmedo en mediterráneo y, finalmente, en desértico.

Por otra parte, el descubrimiento de numerosísimos yacimientos arqueológicos a lo largo del desierto atestiguaban la presencia, en el período de transición entre el clima húmedo y el mediterráneo, de pueblos dedicados a la agricultura y la ganadería, con conocimientos y prácticas de navegación extraordinariamente avanzadas y con todos los rasgos propios de las culturas neolíticas.

La datación por el método del carbono-14 de la cerámica (industria que surge como consecuencia directa de la aparición de la agricultura) encontrada en el Sáhara revelaba un origen anterior al octavo milenio a.C., es decir, algunos siglos antes que las cerámicas más antiguas encontradas en el Oriente Medio. Informaciones procedentes de los yacimientos de Tadrart Acacus en Libia elevaban los límites del comienzo de la domesticación de animales a fechas hasta ahora impensadas. La datación por radio carbono de los grabados de los macizos del Tassili y del Ahaggar, en Argelia, han puesto de manifiesto que son muy anteriores a las primeras pinturas sobre rebaños domesticados que nos han dejado sumerios y egipcios.

La pregunta era inevitable, ¿qué fue de esas extensas poblaciones de pueblos agrícolas, ganaderos y pesqueros, dotados de tan elevado desarrollo productivo y técnico (al que necesariamente se corresponde también un elevado desarrollo social, cultural y civilizatorio) a medida que avanzaba la desertización del Sáhara? La tesis de su desaparición carecía de fundamento, pues la misma revolución que significa la aparición de la agricultura y la ganadería, con el grado de desarrollo tecnológico y dominio de la naturaleza que implica y con ello el dejar de depender en gran medida de sus azares, trae aparejada una notable expansión demográfica, la cual, a su vez, convierte en irreversible el proceso.

Nuevas técnicas de genética molecular y de secuenciación de genes vinieron a ofrecer a los investigadores unos métodos científicos para el estudio de poblaciones, lo que posibilitaba, al cruzar los estudios de marcadores genéticos de distintas poblaciones, establecer el grado de parentesco, más lejano o más cercano, entre ellas.

Ya en 1981, Antonio Arnáiz-Villena, catedrático de la Universidad Complutense y jefe del servicio de Inmunología del Hospital Doce de Octubre de Madrid, junto a un grupo de colaboradores habían realizado un estudio preliminar de frecuencias y combinaciones genéticas en la población española que les llevó a establecer un posible origen común norteafricano de parte de los españoles, vascos y sardos. Sucesivas investigaciones publicadas en las más prestigiosas revistas científicas especializadas (Human Genetics, Immunogenetics, Human Immunology,…) les llevaron a la conclusión de que los vascos de San Sebastián, los españoles de Madrid y los portugueses de Coimbra son los europeos más cercanos en el árbol de emparentamiento de poblaciones a los argelinos. Establecieron que los portugueses están cercanos a los vascos con una distancia genética similar a los españoles de Madrid. Asimismo comprobaron que los argelinos, españoles, portugueses y vascos están más emparentados genéticamente entre sí que con ninguna otra familia europea.

Paralelamente, un grupo de investigadores italianos habían confeccionado una serie de mapas de parentesco genético en Italia y en el resto de Europa. Tomando de ellos los datos de las poblaciones mediterráneas relevantes para su estudio y comparándolos con los suyos propios, los investigadores españoles completaron el árbol de parentesco, certificando irreversiblemente el estrecho grado de parentesco genético que unía a los mediterráneos de la orilla Sur con los mediterráneos de la Península Ibérica y con los de la Toscana (la región que habitaban los antiguos etruscos) y la isla de Creta.

En el mapa, los argelinos ocupan exactamente una posición intermedia entre itálicos e ibéricos. La hipótesis de una fuerte emigración procedente del Sáhara, hace unos diez mil años, de gentes blancas (bereberes) hacia esas zonas quedaba firmemente asentada por las conclusiones científicas. El cercano parentesco de íberos, vascos, portugueses, sardos, etruscos, cretenses y bereberes norteafricanos revelado por la frecuencia en todos estos pueblos de unos mismos marcadores genéticos específicos establecía con claridad la procedencia de todos ellos, en un tiempo no demasiado lejano, de un mismo tronco originario.

Todas estas investigaciones no hubieran ido, posiblemente, mucho más allá de satisfacer la curiosidad científica si, al mismo tiempo, avanzando en paralelo hacia el mismo punto de destino, pero por un camino y desde una disciplina completamente distintos, el historiador Jorge Alonso García, valiéndose de comprobadas técnicas de investigación lingüística, no hubiera llegado al sorprendente desciframiento de las lenguas ibérica, tartesia, etrusca y minoica utilizando el vascuence como única herramienta de trabajo. La unidad lingüística de esta vasta área de pueblos mediterráneos venía a añadir una pieza decisiva, que al mismo tiempo encajaba a la perfección con el mapa genético, no sólo para desvelar el misterio, sino, lo que es más extraordinario todavía, para dar un giro de 180 grados a la visión hasta ahora comúnmente aceptada sobre los orígenes de la civilización.

Con ello se abría el camino para que empezara a cumplirse lo que profetizaba la inscripción de una cerámica tartesia: «los que había reunido la vida, hacía reunirlos la muerte». Pero este será el tema que nos ocupará los próximos capítulos.

Capítulo IX

Penetrando en el río de las aguas oscuras

Para completar la base argumental de la segunda parte de nuestra hipótesis mixta (la estrecha relación, tan misteriosa como cierta, entre las imágenes, los símbolos y los temas de la obra de Lorca con los mitos fundacionales que están en los orígenes mismos, en la raíz más remota de la civilización) dijimos que nos veíamos obligados a recurrir a tres fuentes esenciales: la genética, que hemos visto muy brevemente en el capítulo anterior, la paleolingüística y la sociología religiosa. En este capítulo vamos a centrarnos en la lingüística, un campo que ha permitido abrir la puerta, nunca mejor dicho como se verá más adelante, para empezar a poner fin a la desorientación y la confusión extremas en que han estados presos durante mucho tiempo la mayor parte de los especialistas dedicados a investigar un período decisivo del pasado de la Humanidad, al que se ha dado en llamar neolítico, en el que se asientan los cimientos, las vigas maestras de lo que hoy conocemos como civilización (1).

Recapitulando brevemente lo afirmado con anterioridad, señalaremos cómo las últimas investigaciones en genética de poblaciones habían venido a asentar sin ningún género de dudas el estrecho grado de parentesco que une, y que todavía hoy es posible rastrear, a las poblaciones bereberes norteafricanas con los habitantes de la península ibérica, incluyendo como tales a portugueses, vascos y una relativamente amplia franja del norte de los Pirineos, etruscos, sardos y cretenses. La existencia de marcadores genéticos específicos comunes a todos ellos, permite diferenciarlos con claridad del resto de poblaciones europeas, estableciendo su procedencia común de un mismo tronco originario hamítico (o camítico) diferente del resto de pueblos de origen indoeuropeo que posteriormente fueron asentándose en Europa.

Partiendo de este supuesto, la unidad originaria de todas estas poblaciones (que además de su parentesco genético ofrecían otro elemento común a todas ellas: la incógnita de sus orígenes, lo indescifrable de su escritura y el misterio de su avanzada civilización, de sus ritos culturales y de sus creencias religiosas), las investigaciones lingüísticas emprendieron el camino de comparar las lenguas bereberes con las prerromanas de la península ibérica, etrusca y minoica, utilizando para ello la lengua vasca, única superviviente histórica, de confirmarse la hipótesis sahariana avalada por la genética de poblaciones, de aquella comunidad de pueblos neolíticos, originarios pobladores del Sáhara y cuya forzada diáspora dio lugar a la eclosión simultánea de los elementos básicos de la civilización en distintos puntos de la cuenca mediterránea.

Entre numerosos filólogos iberistas había existido desde hace mucho tiempo la convicción de que el desciframiento de la escritura ibérico-tartesia tenía en el euskera el único instrumento posible para desentrañarla. Son tantos los puntos de contacto geográfico, cultural, poblacional, etc.; tantas las similitudes fonéticas y morfológicas que resultaba imposible no intuir el estrecho parentesco que unía a ambos idiomas. Los intentos por descifrar el ibérico-tartesio desde el vascuence son múltiples y se remontan a siglos atrás.

Nunca hasta ahora, sin embargo, se había conseguido una aproximación tan certera y auténtica como la realizada por el historiador Jorge Alonso García, tenaz investigador de los principales yacimientos arqueológicos ibéricos y tartesios e incansable viajero a Túnez, Argelia y Marruecos para estudiar de cerca la pervivencia de los dialectos bereberes. Las traducciones ofrecidas por Alonso García tienen la peculiaridad, y eso le da mayor fuerza, de que no rechazan multitud de elementos ya descifrados correctamente con anterioridad, sino que, integrándolos en un cuerpo lingüístico más avanzado, les dan coherencia y pleno sentido.

El desciframiento, que todos los indicios apuntan a que sea el definitivo, de los idiomas ibéricos, y su extensión desde ellos al etrusco y el minoico, obtenido por Alonso García tiene como punto de partida lo que no puede interpretarse sino como una intuición genial. Comenzó a centrar sus estudios en las frases funerarias inscritas en las lápidas de las tumbas, con la esperanza de que en ellas encontraría por regla general siempre las mismas palabras así como expresiones reiterativas muy comunes. Exactamente lo mismo que ocurre hoy en día en nuestros propios cementerios, en los que las advocaciones, recordatorios y dedicatorias son muy semejantes tanto en sus referencias espirituales como en la misma redacción y en las palabras que utilizan. Desde este punto de partida, comienza un recorrido por el desciframiento del idioma ibérico-tartesio cuyos resultados provocan un escalofrío a cualquiera que alguna vez haya sentido interés, o simplemente curiosidad, por conocer nuestro pasado más remoto, por descubrir las raíces más profundas de las colectividades que desde tiempos inmemoriales habitamos el solar hispánico. (2)

Capítulo X

En la puerta de la oscuridad

La trascripción de las lápidas funerarias ibérico-tartésicas y su interpretación desde el vascuence comenzó con dos vocablos que aparecían de forma reiterada en todas ellas: BALCE y ATIN. No resultó especialmente difícil, cuenta el profesor Alonso García, identificarlos en el vascuence actual. BALCE (ibero) se relacionaba claramente con BALTZ (euskera) que significa «negrura». ATIN, por su parte, partía de la misma raíz que el vascuence ATE = «Puerta», que en este caso se encontraba declinada, ATE-AN que en euskera sería “En la puerta”. Algo más de tiempo le llevó darse cuenta que, en realidad BALCE-ATIN, «En la puerta de la oscuridad», era el nombre con el que íberos y tartesios denominaban a la sepultura. Era para ellos, por tanto, no sólo un punto de llegada al morir, sino también, y a la vez, un punto de partida hacia el reino de las sombras, es decir, de la oscuridad.

Poco a poco se reconocieron en las distintas inscripciones nuevas equivalencias del vocabulario euskera, así como verbos, pronombres, artículos, numerales,… que abundaban en la certeza de la hipótesis del parentesco vasco-ibérico. A medida que se ampliaba el vocabulario perfectamente probado en diferentes textos, se acometía la interpretación de párrafos cada vez más amplios y más complejos, con lo que paralelamente se iba confeccionando un pequeño diccionario auxiliar, lo que sería de gran ayuda pues, como habían intuido desde el principio, muchas palabras se repetían en las frases funerarias, con lo que cada vez resultaba más sencillo aislar las palabras nuevas que aparecían.

Pero la genialidad de la intuición de centrarse en las lápidas funerarias no sólo residía en las facilidades encontradas para su desciframiento y la consiguiente elaboración de un diccionario que hoy ya reúne más de 4.000 términos traducidos con seguridad del ibérico-tartesio al español a través del vascuence. Junto al vocabulario iba apareciendo también un conjunto de creencias relativas a la vida de ultratumba que conformaban, a medida que tomaban cuerpo, todo un complejo sistema, una representación del mundo en el que las relaciones internas de los distintos grupos sociales que habitaban la península, de éstos con la naturaleza y con otros grupos presentan un grado de elaboración y desarrollo que las diferencian cualitativamente de las ideologías espontáneas de las comunidades primitivas que existían a su alrededor.

El desciframiento del significado ritual de las frases funerarias ibérico-tartesias, y su posterior extensión a las lápidas etruscas y cretenses con idénticos resultados, nos colocan, verdaderamente, en las puertas mismas del origen de la civilización. En unos momentos en los que una nueva fase del desarrollo de las fuerzas productivas materiales (el pleno dominio de la agricultura y la ganadería y las industrias con ellas relacionadas) estaba creando, necesariamente, unas nuevas formas de propiedad e intercambio, así como nuevas formas de organización social. Nuevas relaciones sociales que pugnaban por imponerse frente a las antiguas en una doble relación de identidad y coexistencia por un lado y de oposición y lucha por el otro. Una nueva base sobre la que empezaban a levantarse también nuevas formas de conciencia social y espiritual.

La complejización y el desarrollo de la vida material y social empujaba a erigir nuevas formas ideológicas que se alejan ya definitivamente del estadio de salvajismo anterior y que están situadas exactamente en el punto de partida de los modos de vida y costumbres, de los conocimientos y el grado de desarrollo artístico, científico (conocimientos empíricos y su aplicación técnica, en una primera fase) e industrial que hoy reconocemos como cultura o civilización. Este apasionante instante de la historia de la humanidad es el que nos permite vislumbrar el desciframiento desde el euskera de las frases funerarias ibérico-tartesias.

Pero no precipitemos acontecimientos. Próximos capítulos nos exigirán desarrollar más ampliamente esta fascinante y compleja transformación. Antes es necesario ofrecer una visión completa del proceso que llevó a descifrar definitivamente idiomas que durante siglos habían permanecido en la más completa oscuridad.

El siguiente paso significativo en el proceso de desciframiento fue el descubrimiento de una inscripción que, si bien ya estaba publicada desde el siglo pasado por el historiador, arqueólogo y epigrafista alemán Emil Hübner, había pasado sorprendentemente inadvertida para los investigadores desde entonces. Se trata de un epígrafe funerario cuyo encabezamiento está redactado en latín, encabezando una frase bilingüe, lo que hacía pensar que la frase en íbero podía corresponder con la latina. Y así era en efecto, pues tras el HEIC.EST.SIT (latín), es decir «Aquí yace», aparecía la expresión ibérica ARE-TACE equivalente por completo a la euskera ARATZE, es decir «Te hace yacer».

A modo simplemente de ejemplo, no nos resistimos a reproducir aquí la transcripción de una de las inscripciones recogidas por Alonso García a fin de dar una idea más completa del método comparativo utilizado por el investigador español. Se trata de una inscripción procedente de Tarragona. En ella puede leerse, transcrita de acuerdo con los valores fonéticos descubiertos hace ya muchas décadas por el historiador y arqueólogo granadino Manuel Gómez-Moreno: ARETACE-ATIN-BELA-UR-ANDA.

Su lectura comparativa con el vascuence no deja lugar a la duda: ARATZE-ATEAN-BELA-UR-ANDA. Lo que en lengua castellana sería: TE HACE YACER-EN LA PUERTA-NEGRAS-AGUAS-ATAÚD. Redactado en castellano moderno (no podemos olvidar que estamos hablando de lenguas de hace miles de años, en las que la riqueza de vocabulario, sintaxis y giros se encuentran todavía en una etapa incipiente) la inscripción completa rezaría: AQUÍ YACE EL FÉRETRO EN LA PUERTA DE LAS OSCURAS AGUAS.

A medida que avanzaba la investigación, se revelaba que la cercanía entre el íbero y el euskera era mucho mayor de lo que pudiera pensarse al principio. De las lápidas funerarias brotaban expresiones y plegarias sencillas redactadas con un vocabulario casi uniforme en todo el territorio habitado por íberos y tartesios, y que la lengua vasca permitía descifrar a un ritmo constante y haciéndoles adquirir cada vez mayor sentido, no sólo en sí mismas, como frases aisladas pero congruentes, sino en su totalidad; como un conjunto de creencias ordenadas y coherentes sobre la vida, la muerte y la vida más allá de la muerte. En el cuadro adjunto puede observarse la inequívoca relación de cercano parentesco que existe entre el ibérico-tartesio, el etrusco, el minoico y el vascuence. Esta relación se refiere sólo y exclusivamente a las principales palabras funerarias encontradas en las lápidas y bronces. No tiene por ello nada de aventurado avanzar la hipótesis, sostenida por Alonso García, de que todas forman parte de una misma gran familia de lenguas y proceden, en un tiempo no demasiado lejano, de un mismo idioma que él ha llamado protosahariano.

Una vez descifrado el ibérico-tartésico por medio del vascuence, el profesor Alonso García procedió de la misma forma con la escritura etrusca y minoica. Seleccionando lápidas funerarias de breve extensión, y aplicando los mismos métodos, consiguió establecer rápidamente una relación que, si no idéntica, era equivalente en todos sus puntos esenciales. Las mismas invocaciones, las mismas figuras del más allá, las mismas plegarias que revelaban las mismas creencias.

«En la puerta de la oscuridad» era el nombre que todos ellos daban a la sepultura. El río de fuego el que todos debían cruzar en la vida de ultratumba. La Señora en la puerta, la Diosa-Madre a la que todos adoraban. En todo, las lápidas funerarias etruscas y cretenses seguían las mismas pautas que las ibéricas y tartesias. Y para todas ellas el euskera servía como llave maestra.

A la unidad de estos pueblos mostrada por la genética de poblaciones se le sumaba ahora la indudable procedencia de sus lenguas de un mismo idioma ancestral compartido. Idioma que, como las gentes que lo hablaban, se extendió por toda la cuenca mediterránea y sus áreas de influencia.

Así, no sólo es posible rastrearlo en las penínsulas itálica e ibérica, en Cerdeña y en Creta. O en Libia, Argelia, Marruecos y Mauritania, sino que también aparece, hacia el Este, en Egipto, del que el originario idioma copto sería una derivación del protosahariano, y que todavía se habla en el oasis de Siwa (justamente el lugar en el que el oráculo alentó a Alejandro Magno a iniciar su grandiosa empresa y en el que dejó dispuesto que quería ser enterrado); en Palestina dónde, entre otros, la cerámica filistea atestigua su pertenencia al mismo tronco originario común; en Mesopotamia, dónde el léxico religioso sumerio (el lugar donde se cree nació la escritura) guarda asombrosas semejanzas con el vascuence actual; en el Cáucaso, dónde la pervivencia de los hurritas parece confirmar que sólo la imponente cordillera montañosa detuvo la expansión de la diáspora sahariana. Milagrosamente, la tenaz persistencia del pueblo vasco por mantener vivo su idioma, que de creer a Estrabón ha pervivido al menos a lo largo de ¡8.000 años!, nos permitía hoy acercarnos a esta nueva y fascinante visión de lo que constituye, ahora empezamos a vislumbrarlo, los albores de la civilización.

(1) En contra de lo que suele creerse, el Neolítico no hace referencia a ningún período de tiempo concreto. Es un concepto abstracto creado por los historiadores para definir la trascendental revolución que se produce en un momento inconcreto en el tiempo y en el espacio y en el que aparecen, no se sabe definir bien por qué razones ni a lo largo de cuánto tiempo, refinadas técnicas de pulimentación de la piedra, la agricultura, el sedentarismo, la cerámica, el pastoreo, el comercio como industria,… Es, en definitiva, el momento crucial en el que una combinación de condiciones extraordinarias permite dar un salto decisivo a la especie humana, abandonando el estadio superior del salvajismo y comenzando a echar las primeras y más sólidas raíces de la civilización.

(2) A este respecto es necesario señalar que, si bien es cierto que a la península ibérica se la ha caracterizado siempre por ser un lugar de mestizaje, de cruce de pueblos y culturas, ello no es obstáculo, por más que algunos se empeñen en ello, para que, como han observado atónitos desde hace siglos multitud de hispanistas extranjeros y supo intuir genialmente D. Claudio Sánchez Albornoz, exista un substrato, un fondo común, un modo de ser vital propio de los habitantes de la península ibérica que, arrancando desde tiempos inmemoriales, el transcurrir de los siglos ha ido fijando en sus puntos nodales, puliendo y suavizando algunos de ellos, manteniendo y desarrollando otros. Herencia temperamental, que en palabras de don Claudio, «constituye a la par la raíz remota de su historia y un potencial en estado latente», y que si bien en ocasiones permanece adormecido, en otras las mismas circunstancias permiten o fuerzan a su resurrección. Sólo desde aquí es posible entender cómo Numancia, Guzmán el Bueno, el sitio de Zaragoza o la defensa de Madrid reflejan esa “herencia temperamental” en diferente grado de desarrollo pero expresada, básicamente, del mismo modo en unas condiciones históricas tan diversas como las transcurridas a lo largo de más de 2.000 años. Entrar a fondo en este asunto requeriría, con toda seguridad, un nuevo ensayo.

Capítulo XI

Zeus y Jehová raptan a ‘la vieja Europa’

Avanzar en la tercera fuente argumental de la segunda parte de la hipótesis mixta sobre el enigma de Lorca, el sistema de creencias religiosas común a los pueblos mediterráneos en que hemos fijado nuestra atención, nos obliga a entrar de lleno en algunas de las conclusiones fuertes hacia las que se dirigía desde el principio, en parte intuitivamente, dicha hipótesis. Es el momento, pues, de empezar a relacionar, encajar y trabar algunos de los múltiples argumentos, en ocasiones aparentemente inconexos, que hemos ido desgranando a lo largo de los anteriores capítulos. En el último establecimos cómo el desciframiento de las lenguas ibérico-tartesia, etrusca y minoica a partir del vascuence nos trasladaba verdaderamente a los albores de la civilización, al período histórico en que empiezan a fraguarse los cimientos materiales y sociales, ideológicos y culturales sobre los que se asentará el vertiginoso desarrollo posterior de la humanidad.

A lo largo de 7.000 años, desde la aparición de la agricultura hasta aproximadamente el siglo XX antes de Cristo (a.C.), toda la cuenca mediterránea, desde la península Ibérica hasta Mesopotamia, desde el norte de África hasta la península Balcánica, está dominada por una civilización, llamada de «la vieja Europa», caracterizada por desarrollarse en comunidades agrícolas, a las que el dominio de las técnicas de cultivo permite una notable expansión demográfica, la sedentarización y el abandono del nomadismo, la generación de suficientes excedentes para el desarrollo del comercio marítimo y, en consecuencia con todo ello, un grado de especialización y división del trabajo que permite, y a la vez fuerza, la aparición de las primeras grandes concentraciones de población, cuyo desarrollo ulterior dará origen a la aparición de las ciudades-Estado.

Esto, a su vez, trae aparejado un desarrollo cultural que en el transcurso de unos pocos milenios da como fruto la existencia de una avanzada civilización que presenta los mismos rasgos esenciales en todas partes. El culto a una Diosa-Madre de la fertilidad asociada a la tierra; actos rituales y litúrgicos ligados a las distintas fases (estaciones del año) del cultivo; la idea de la resurrección (germinación) tras la muerte simbolizada por el enterramiento (siembra); la existencia de un mundo subterráneo en el que se produce la transformación de la muerte en vida bajo nuevas formas; la Diosa-Tierra como guardiana de ese mundo subterráneo y oscuro…

Iberos, tartesios, lusitanos y vascos en la península ibérica, etruscos, sardos y umbros en Italia, tirsenos, pelasgos y eteocretenses en Grecia, sumerios y hurritas en Mesopotamia, coptos (egipcios) y bereberes en el Norte de Africa…. un conjunto de pueblos que, en distinto grado de desarrollo y bajo formas particulares, participan de una misma civilización, unos mismos rasgos culturales y de los que ahora ha podido establecerse el cercano grado de parentesco que los une genéticamente y la similitud de sus respectivas lenguas.

Sociedades todas ellas en las que elementos culturales todavía recientes (históricamente hablando) reflejan su ancestral organización matriarcal y a las que los descubrimientos arqueológicos no dudan en calificar como extraordinariamente igualitarias y «esencialmente pacíficas» por lo característico de sus asentamientos sin fortificar y sin especiales defensas naturales. Es en el largo desarrollo milenario de estos pueblos donde encontramos el nacimiento de la civilización. La escritura, la arquitectura (y su complemento necesario, la geometría), la navegación en mar abierto, la astronomía (conocimiento indispensable tanto, en un primer momento, para la regulación precisa de los ciclos agrícolas como, posteriormente, para la navegación), la forja de nuevos metales, el perfecccionamiento de la industria cerámica, las matemáticas (elemento imprescindible desde el momento que se producen numerosos excedentes, y con ello intercambio, es decir, comercio a gran escala), la regulación interna de unas sociedades en las que la división del trabajo ha creado unas relaciones sociales infinitamente más complejas, la organización administrativa de las ciudades, las manifestaciones artísticas, las representaciones religiosas…

Es en el curso de estos pocos milenios, y asociado con estos pueblos que desde la hipótesis sahariana provendrían de la diáspora de un mismo tronco originario, que la humanidad da un salto gigantesco en su desarrollo material y social y en sus conocimientos y su cultura. A esta avanzada civilización agrícola en la que reina la Diosa-Madre de la fertilidad, señora de la vida y de la muerte, es a la que se conoce como la de «la vieja Europa».

Sin embargo, entre el tercer y el segundo milenio a.C . hacen su irrupción en Europa, de forma prácticamente simultánea desde la Europa nórdica, las estepas del Asia central y desde el norte de la península arábiga, los pueblos indoeuropeos y semíticos. Pueblos nómadas, dedicados al pastoreo, guerreros y poseedores de una civilización muy inferior, que en sucesivas oleadas se van asentando en el fértil Oriente Medio y en las penínsulas balcánica, itálica e hispánica. Helenos, arios, celtas, latinos, asirios, hebreos,… Su superioridad guerrera permite el rápido sometimiento de los pueblos mediterráneos. Sin embargo su retraso cultural permitirá que la antigua civilización, sus viejos ritos y creencias pervivan y se manifiesten bajo distintas formas, aunque ya sometidas a la nueva sociedad patriarcal y al nuevo orden social fuertemente jerarquizado en torno al poder militar que traen consigo los invasores.

Dominados política y militarmente por los pueblos guerreros, los pueblos de «la vieja Europa» se convierten, por así decirlo, en los maestros culturales de sus dominadores. Cuando los aqueos, una de las tres estirpes helenas, invadan y saqueen Creta en el 1500 a.C., no sólo se llevarán sus riquezas materiales, sino también importantes elementos de una cultura, una civilización y una representación del mundo infinitamente más avanzada que la suya propia. Sin estos nuevos (para ellos) «materiales» culturales les hubiera sido imposible levantar el imperio micénico y, a través del tiempo, aportarlos como los cimientos más sólidos sobre los que se construye la cultura de la Grecia clásica.

La propia mitología griega está preñada de estas influencias que la historia de sus principales dioses deja entrever. Así, a Zeus, el dios principal del Olimpo griego, lo hacen crecer en la isla de Creta y su nombre arcaico, ZEN, en vascuence significa «difunto», lo que nos da una idea bastante exacta de su procedencia del mundo subterráneo en el que, por definición, jamás había disfrutado de la posición hegemónica que le otorgaron posteriormente los griegos indoeuropeos.

Mundo subterráneo, en el que todos los pueblos mediterráneos de la «vieja Europa» coinciden en hacer reinar a «La Señora en la Puerta». ATIN en ibérico-tartesio, ATHINA en etrusco, ATANO en minoico, ATEAN en euskera,… Y que en el panteón griego reaparece como ATENA (posteriormente Atenea), diosa de la sabiduría y protectora de los hombres,… Y único dios del que la mitología griega no es capaz de ofrecer su genealogía, haciéndola nacer, con todos sus atributos, vestida y armada, de la cabeza de Zeus. Revelando así, indirectamente, su condición ancestral de diosa primigenia.

O Apolo, que con Zeus y Atena forma la tríada de dioses esenciales del panteón griego, dios de la luz, por lo tanto de la vida y la resurrección en oposición a la oscuridad del mundo subterráneo de los muertos, de la belleza, las artes y la música, cuyo nombre más arcaico, conocido por el desciframiento de tablillas micénicas, es PAIAN, nombre que se utiliza con profusión en las lápidas funerarias íberas y etruscas para expresar «la resurrección». Y que concuerda plenamente con el vocablo euskera PUIA, «renovar», «rebrotar».

Podríamos seguir poniendo ejemplos de esta inequívoca relación, y lo haremos en próximos capítulos, pero ahora nos interesa detenernos en un punto que va a determinar todo lo demás. Aunque, en efecto, importantes elementos de la vieja civilización de los pueblos de origen sahariano se incorporan a los nuevos sistemas de creencias imperantes tras las invasiones de indoeuropeos y semitas, lo sustancial es que el viejo orden social de tipo agrícola, igualitario, pacífico y matriarcal de aquellos sucumbe ante el nuevo orden altamente jerarquizado, estratificado y patriarcal que éstos traen consigo. Y en consecuencia, también los dioses y creencias, aun con los mismos nombres, cambian su naturaleza, sus relaciones y su jerarquía.

La gran matriarca, la antigua Diosa-Madre debe dejar su puesto al gran Padre-Dios (Zeus, Jehová, Júpiter…).

Si el atributo principal de la gran diosa había sido hasta entonces la fertilidad, la capacidad de dar la vida, ahora la característica de los dioses primordiales pasaba a ser la fuerza, el poder. Los dioses se tornan tiránicos e irascibles, volubles y vengativos. Las ofrendas y oraciones abandonan su carácter de súplica, petición o agradecimiento para convertirse en ritos necesarios y obligatorios cuyo incumplimiento provoca su terrible castigo. En definitiva, un cambio trascendental de tremendas consecuencias que, como veremos en los próximos capítulos, 4.000 años después se convertirá en el centro nuclear, y eso le dará su dimensión universal, de la obra de García Lorca.

Capítulo XII

Los aullidos del perro asirio

Hemos visto cómo los tres dioses fundamentales del panteón griego, Zeus, Apolo y Atenea, tienen su origen, que hemos rastreado siguiendo el desciframiento del ibérico-tartesio, el etrusco y el minoico desde el euskera hecha por el profesor Jorge Alonso, en la gran civilización de «la vieja Europa» que, hundiendo sus raíces en el neolítico sahariano, domina durante milenios en toda la cuenca mediterránea. La irrupción de los pueblos pastores y guerreros semitas e indoeuropeos, que dada su inferioridad cultural asimilarán parte de la civilización superior de los pueblos de origen sahariano, supondrá la quiebra de ésta y, con ella, de los ritos, creencias y costumbres religiosas que colocan la vida y la fertilidad en el centro de su concepción del mundo y de su organización social matriarcal.

La Diosa-madre tierra con toda su carga liberadora que le confiere el ser representación de la energía primigenia que alumbra la vida incluso después de la muerte, es sepultada por los nuevos dioses guerreros y patriarcales (de los que Zeus y Jehová serán los arquetipos más representativos), sedientos de sangre, tiránicos y profundamente opresivos que pasan a constituirse en el centro de la nueva cultura que, con el tiempo, devendrá en lo que hoy conocemos como cultura judeo-cristiana.

Dijimos en un capítulo anterior que el carácter cósmico, universal, de la obra de Lorca le venía dado por el hecho de que permanentemente nos está hablando de esas voces antiguas, o para ser más precisos, de que en él están hablando «las viejas voces imperiosas», que procedentes de la raíz remota de los tiempos se rebelan y desafían el orden de cosas, la moral y los valores, en última instancia aniquiladores y castrantes, sobre los que se han construido los últimos 4.000 años de historia de la humanidad.

Toda la obra de Lorca, como ya señalamos en los primeros capítulos, está cimentada sobre la figura de la mujer como el elemento central activo en torno al que se articulan, se vertebran y se enfrentan, las pulsiones más profundas y vitales del ser humano. La vida, el amor y la muerte, los tres elementos cardinales de la existencia, están anudadas inseparablemente, tanto en la obra de Lorca como en las antiguas civilizaciones mediterráneas, en la figura femenina.

Pero colocar este centro, a su vez, implica un choque frontal con el orden racional patriarcal desde el que se ha difamado, maltratado, insultado y derrocado a esta diosa madre del universo. La radicalidad con la que Lorca se enfrenta a esta usurpación le lleva a tender innumerables, sorprendentes e invisibles hilos de unión que, a través de enigmáticas metáforas y símbolos asombrosamente cercanos a las representaciones originarias de las civilizaciones prehelénicas, nos conducen a través del inconsciente colectivo a ese estadio de la humanidad.

La presencia constante del choque entre estas dos civilizaciones, entre estas dos formas de entender la vida que afectan profundamente a cada individuo, en tanto que su existencia está marcada por los patrones ideológicos, morales y sociales antagónicos que una y otra conllevan, recorre la obra de Lorca de principio a fin.

No sólo en su teatro, donde esta confrontación aparece de forma clara y explícita; también en su poesía, dónde a través, entre otras, de un complejo y estudiadísimo sistema de referencias a la mitología clásica, Lorca nos remite continuamente a esta lucha, tomando partido claramente contra los «sagrados» pilares de la civilización judeo-cristiana y reivindicando abiertamente el carácter liberador de esa otra concepción del mundo que enlaza directamente con los valores propios de la civilización mediterráneo-sahariana de la Diosa-Madre del Universo.

El enigma de la fascinación universal por la obra de Lorca reside precisamente en este hecho común a todas las sociedades: el recuerdo inconsciente, que se constituye al mismo tiempo como deseo, de un período anterior de existencia de las colectividades humanas en el que las contradicciones, en todos los planos de la vida social, no han llegado a desarrollar el virulento antagonismo que, posteriormente, con la aparición de la propiedad privada, y con ella de las clases, el Estado y el patriarcado, dará lugar a una organización social en la que la energía y la capacidad de cada uno de los individuos que la componen esté limitada, constreñida, aprisionada por un poder social superior a ellos que les condena a la violenta represión de sus deseos y anhelos más profundos.

Algunos de los poemas de Lorca son sumamente significativos de esto que decimos. Tomemos como ejemplo «Paisaje con dos tumbas y un perro asirio», incluida en el libro Poeta en Nueva York:

«Amigo, levántate para que oigas aullar al perro asirio.

Las tres ninfas del Cáncer han estado bailando, hijo mío.

Trajeron unas montañas de lacre rojo

y unas sábanas duras donde estaba el cáncer dormido.

El caballo tenía un ojo en el cuello

y la luna estaba en un cielo tan frío

que tuvo que desgarrarse su monte de Venus

y ahogar en sangre y ceniza los cementerios antiguos».

Ya en el mismo título, el perro asirio nos enlaza directamente con las civilizaciones mediterráneas y su representación del mundo subterráneo de los muertos al que se llega atravesando un río, creencia común que comparten todos los pueblos de origen sahariano y, singularmente, íberos, etruscos y cretenses. Lo que posteriormente la mitología griega, que como vimos en un capítulo anterior absorbe todos esos elementos de una civilización superior a la suya, llamará el Can Cerbero, es decir, el perro que está en la orilla del río a donde van los muertos para que Caronte los pase en su barca al otro lado en el que es posible la vida más allá de la muerte. Hasta tal punto es rastreable esta influencia de la ancestral civilización de origen sahariano, que el propio nombre del barquero, KARONTE, responde, de acuerdo con la traducción que nos ofrece el euskera del minoico (los griegos tomaron este mito, como tantos otros, de Creta), a la forma KAR IUNTE (forma arcaica) es decir, en vasco, «el Señor de las Llamas», esto es, el principio del fuego.