En su larguísimo reinado de siete décadas, ante sus ojos desfilaron 15 primeros ministros, 13 presidentes norteamericanos y 6 Papas de Roma. Fue testigo del principio y del fin de la Guerra Fría, del auge y caída de superpotencias como la URSS, y del surgimiento y el ocaso de la otra. Certificó la entrada y la salida de Reino Unido en la Unión Europea.

Con su muerte desaparece una de las personalidades más importantes de la Historia Contemporánea. Pocas potencias imperialistas han cambiado tanto como Gran Bretaña en los últimos 100 años, e Isabel II es innegablemente una figura, simbólica pero central, de esos cambios.

Cuando Isabel nació el 21 de abril de 1926, la que había sido la primera y más poderosa potencia imperialista en el orden mundial del siglo XIX y principios del XX -una Gran Bretaña poseedora de un vasto imperio colonial y con un poder industrial y naval incuestionable- había quedado exhausta tras el fin de la I Guerra Mundial. El viejo orden imperialista con Inglaterra a la cabeza había quedado resquebrajado para siempre, pero el nuevo orden mundial que habría de sustituirlo tardó tiempo en nacer, brotando con el hongo nuclear de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que pusieron punto y final a la II Guerra Mundial y alumbraron el nacimiento de EEUU como superpotencia hegemonista.

Así, al ser coronada Isabel II el 2 de junio de 1953, el cambio de estatus del imperio británico ya había sido consumado, y Londres había asumido su nuevo papel tras el fin de la II Guerra Mundial. Un imperio aún con vastos dominios coloniales y con amplias zonas de influencia, con un gran peso económico, diplomático, político y militar, pero una potencia de segundo orden que aceptaba su lugar de fiel escudero de la recién nacida superpotencia norteamericana

Cuando Isabel II llegó al trono, la joya de la corona colonial -la India de Gandhi y Nehru- ya se había liberado del yugo británico, lo mismo que Egipto, y hacía pocos años que la retirada británica de Palestina (1948) había dado pie al nacimiento de Israel con el plácet norteamericano. Pero tras la coronación siguió la sangría, y año tras año, golpeado por la incesante ansia de independencia de los países y pueblos del mundo, Reino Unido fue perdiendo trozos de planeta.

Ghana y la Federación Malaya (Malasia) obtuvieron la independencia en 1957. Nigeria, en 1960. Sierra Leona y Tanganika (Tanzania), en 1961. Uganda, Jamaica y Trinidad y Tobago, en 1962. Kenia y Zanzíbar, en 1963. Malta, en 1964. Gambia, en 1965. Bechuanalandia (Botsuana), Basutolandia (Lesotho) y Barbados, en 1966. Islas Mauricio, en 1968. Seychelles, en 1976. Hasta llegar a la última descolonización de Londres, la de Hong Kong, en 1997.

La clave de bóveda de la Commonwealth

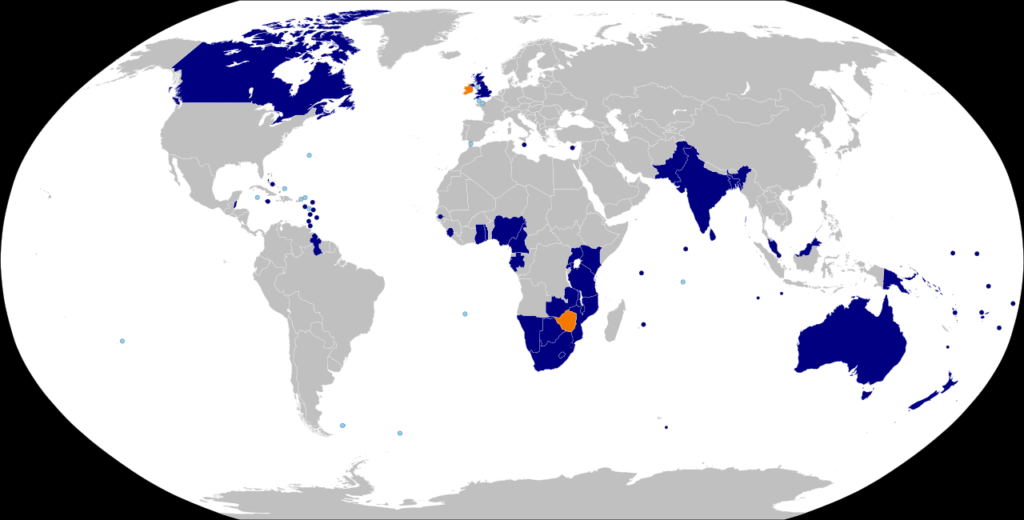

En el lugar del antiguo Imperio Britanico surgió la Commonwealth, una comunidad compuesta por 54 países soberanos independientes y semiindependientes que, con la excepción de Mozambique y Ruanda, comparten lazos históricos con el Reino Unido. Entre ellos, 14 países que han mantenido formalmente a la Reina de Inglaterra como su soberana y jefa de Estado simbólica. Algunas potencias tan importantes como Canadá, Australia, pero que incluye también a Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Otros países -que aunque más distanciados, aún forman parte de la Commonwealth- son India, Sudáfrica, Nigeria, Pakistán, Kenia, Ghana, Uganda, etc…

A pesar de haber perdido lustre, sus 31 millones de kilómetros cuadrados, sus 2.584 millones de habitantes, y sus intrincados y sutiles lazos políticos, diplomáticos y económicos dan una idea del poder que -a pesar de su decadencia- conserva Reino Unido en el mundo.

Muchos sostienen que la monarquía británica y la Commonwealh se sostenía casi exclusivamente por el prestigio personal de Isabel II. Así lo afirma Dermot Morrah, célebre editorialista de The Times y redactor de discursos reales, y no le falta razón. El aura, la influencia para diplomática de la Reina de Inglaterra, ejerció de un pegamento mucho más poderoso que varias legiones de agentes del Foreign Office. Por eso, una de las grandes dudas es si su hijo Carlos III -cuyo prestigio y popularidad, en Reino Unido y en el mundo, no llegan ni a la suela de los zapatos al de su difunta madre- va a ser capaz de sustituirla en esta tarea.

Como cabeza de la Commonwealth, la reina Isabel II hacía mucha más política de la que le permitían en Reino Unido, donde es el gobierno de Londres el que le escribe el discurso. Cuando la monarca presidía la Mancomunidad, era ella quien marcaba la dirección, y no siempre coincidía con la canción de Downing Street.

Por ejemplo, en 1986 la Commonwealth exigió sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica, pero la primera ministra Margaret Thatcher -que consideraba a Nelson Mandela, aún encarcelado, un «terrorista»- se negó en redondo. Pero la Corona siguió manteniendo contactos indirectos con el movimiento antiapartheid, de manera que en 1996 -ya con Mandela como presidente sudafricano y con Thatcher olvidada- la reina alojó al líder africano en Palacio de Buckingham y lo acompaño en su visita de Estado.

No es posible saber (aún) que opinión guardaba Isabel II de la reciente, convulsa y por momentos valleinclanesca política británica, pero cuentan que tras el referéndum del Brexit, la reina presidió la apertura de la Cámara de los Lores con una pamela azul con estrellas amarillas.

La cabeza de un país imperialista… subordinado a EEUU

Pero más allá de sus ocultas opiniones, Isabel II ha sido durante 70 años la jefa de Estado de una de las principales potencias imperialistas del mundo, un país que ha protagonizado o se ha implicado en una larga lista de guerras -desde la invasión del canal de Suez en 1956 a la agresión imperialista de la Guerra de las Malvinas en 1982, desde la participación, de la mano norteamericana en las invasiones, ocupaciones o bombardeos de Afganistán, Irak, Libia o Siria, a la más reciente implicación de Londres en la guerra de Ucrania.

Isabel II no sólo ha sido testigo privilegiada de estos acontecimientos, sino -hasta cierto punto- gestora y adalid del principal axioma de la política exterior británica: la búsqueda de la sintonía, el alineamiento, el encuadramiento y la subordinación de Londres en los imperativos estratégicos y en los planes de la superpotencia norteamericana.

Desde su estrecha amistad personal con el presidente norteamericano, Dwight Eisenhower, a sus noches de gala con Kennedy, Nixon o Ford; desde el beso -una pifia protocolaria- que le propinó a la reina madre Jimmy Carter, a los paseos a caballo con Reagan; desde los partidos de beisbol a los que asistió con Bush padre, a la sintonía con Clinton, Bush hijo y sobre todo con Obama; y de nuevo desde los desastrosos errores protocolarios con Donald Trump -le dio la mano y caminó delante de ella- a la mucho más educada relación con Biden; la minuciosa diplomacia de Buckinham siempre ha engrasado los engranajes de la privilegiada relación entre Londres y el inquilino de la Casa Blanca.

Desaparece así de la política mundial una figura tan regia como churchilliana -en el buen y mal sentido que tiene esta palabra- dejando no pocas incógnitas sobre si la Corona británica estará ahora a la altura de los retos del siglo XXI.