Ebbaba Hameida nació en 1992, en un campo de refugiados de la provincia argelina de Tindouf. Es redactora de RTVE y miembro de la junta directiva de la sección española de Reporteros Sin Fronteras.

Una periodista que ha cubierto numerosas guerras donde se reproduce la tragedia y la lucha del Sáhara. Por eso “en las babushkas de Ucrania veía a mi abuela”, y Gaza “me recuerda a lo que es vivir en una cárcel a cielo abierto sin haber cometido ningún delito”.

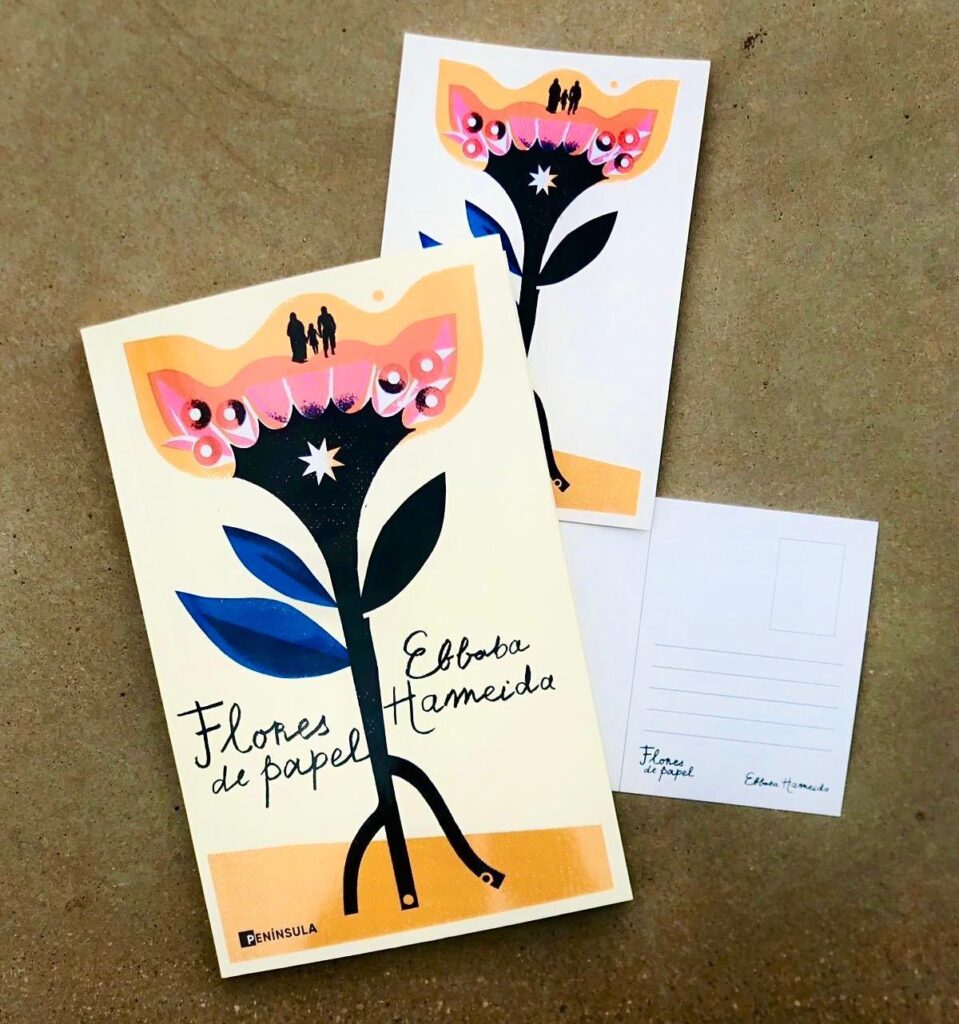

Ebbaba nunca ha pisado el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, donde vive la familia de su padre. Pero sabe que un pueblo puede rebelarse contra el “maktub” o destino. E imagina una segunda parte de “Flores de papel” con una cuarta generación que pueda ser “100% libre”, como saharauis y como mujeres.

.

¿Por qué decides contar la historia del Sáhara a través de tres generaciones de mujeres?

Porque tenía una necesidad de contar el Sáhara. Soy periodista, trabajo en una redacción internacional, en un medio público, y he podido cubrir distintos conflictos y guerras, crisis migratorias… y en todas me sentía reflejada y veía reflejada la historia de mi pueblo, de mi gente, de mi familia. Al final me vi forzada a adentrarme en esto, a intentar contarlo. Y recurro a la ficción para poder completar el relato, porque para mí supone un proceso de autosanación, mucho antes de la idea del libro, intentando contarme mi propia historia y lo que yo había vivido. Cuando desde Península se me pide hacer un libro sobre el Sáhara, pienso que para mí el Sáhara son mi madre y mi abuela, son las mujeres de mi vida.

He estado años investigando, yendo y viniendo de los campamentos, porque no tenía toda la información. Así que para ser justa y honesta con ellas, decidí recurrir a la ficción. De hecho, cuando tomé esa decisión me sentí más libre para penetrar en sus vidas y en cómo sus cuerpos han sido atravesados por la guerra.

Yo tengo mucho de Aisha, pero también lo ficciono por protección. Hay muchas cosas que decido no contar. No es una autobiografía, sino que es la historia de Aisha basada mucho en mí.

«El Sáhara son mi madre y mi abuela. son las mujeres de mi vida»

¿Cómo vives el contraste entre el abandono de las autoridades y la solidaridad del pueblo español?

Es lo que intento reflejar en la novela a través del personaje de Leila, la vida en la colonia, la colonización del territorio, pero también los vínculos que se crearon entre los españoles y los saharauis, una hermandad que perdura porque hay una parte del pueblo español que siente una gran responsabilidad por cómo se hicieron las cosas.

Hay muchas personas con conciencia que deciden volcarse y crear uno de los movimientos de solidaridad más grandes que hay en todo el territorio español. Los vínculos están afianzados. Mi escuela allí se llama Cantabria.

Es un vínculo que se ha ido fortaleciendo después del 75. Sin embargo, el Estado nos ha abandonado. Tenemos el famoso discurso de Felipe González en el 76, que viaja a los campamentos, promete el oro y el moro, y sin embargo cuando llega al poder hace todo lo contrario. Hay muchos políticos que durante su periodo electoral o en la oposición se acuerdan del Sáhara, pero luego llegan al poder y hacen todo lo contrario.

La decisión que tomó Sánchez, posicionándose del lado de Marruecos, ha sido un golpe sin precedentes en la relación entre España y el Sáhara.

«Los vínculos entre españoles y saharauis son los de una hermandad que perdura»

Dices que el futuro de un Sáhara libre será con una mujer saharaui libre…

En un contexto de guerra las primeras que sufren sus consecuencias son las mujeres, la infancia o los ancianos. Las mujeres son el centro de mi novela porque quise entender desde mi doble identidad, como mujer y como saharaui.

La mujer saharaui, en su origen nómada, se quedaba al frente del hogar, de la jaima, y los hombres se ausentaban durante años. De hecho, eso también intento explicarlo un poco con Leila. Ellas son las que toman todas las decisiones de la vida diaria.

Eso se acaba con la sedentarización, y el hombre vuelve a reconquistar espacio, tanto en la convivencia como en los espacios de poder a nivel de familia y de trabajo. Las mujeres son relegadas a los cuidados, a un espacio físico concreto y eso también debilita su emancipación.

Entonces llega la guerra, y todos los hombres se tienen que ir al frente. Ellas se quedan al cargo de los campamentos, de la vida. Hay mujeres que intentan cubrir todo lo relacionado con los cuidados, los hospitales, las escuelas… en la ayuda humanitaria tienen un rol colectivo, de liderazgo, de construcción, pero muy ligado a lo que son los cuidados. Luego en 1991, cuando se firma el alto el fuego, estos hombres vuelven otra vez a casa y vuelven a reconquistar espacios en el ámbito político y también en la vida pública y ellas sufren un cierto retroceso.

Desde que tengo uso de la razón recuerdo a mujeres fuertes a mi lado. Mi mayor ejemplo es mi madre y mis tías, que son mujeres a las que nunca nadie les ha dictado lo que tienen que hacer.

Eso choca con el personaje de Aisha, una nueva generación que no entiende cómo se puede primar tanto lo colectivo, no por un punto de vista egoísta, sino de derechos básicos de las mujeres.

Si lo que pasó en el Sahara hubiera pasado en Canarias o en Murcia, estaría presente en nuestra historia, pero permanece oculto.

Hay una memoria selectiva, un doble rasero. Fuimos la provincia 53 y a mucha gente de mi edad les llama la atención. Creo que esa memoria se puede coser.

Nunca era el momento adecuado para publicar el libro, y no fue hasta que estaba publicado que me di cuenta de que era el 50 aniversario del abandono del Sáhara por parte de España. Es impactante, pero es así, hace 50 años éramos una provincia más de este país.

«La decisión que tomó Sánchez ha sido un golpe sin precedentes para el Sáhara»

¿Ves reflejada la historia de tu pueblo en los conflictos que cubres como periodista?

Me ha enriquecido el nacer donde he nacido. Pero también me ha dificultado el no controlar desde un principio un idioma y hacerlo tuyo.

Sin duda, ser saharaui me permite empatizar con otras personas, la escucha es distinta. Lo que he sido siempre incapaz es de hablar del Sáhara como periodista y por eso necesitaba recurrir a la ficción.

Hay una forma de enfocar la lucha, la resistencia, las relaciones democráticas, que es sorprendente y que transpira el libro.

Hacía falta un poco de alma y corazón en las historias de los saharauis. Hay mucho escrito, textos históricos fantásticos, hay novelas históricas… está Tomás Bárbulo, que tiene un libro espectacular editado también con Península, que a mí me sirvió mucho. También está Pablo Dalmas, que tiene varios libros escritos, hay poesía escrita por escritores saharauis… pero creo que faltaba un poco de alma, de humanizar, de intentar comprender. Al final me baso en lo que yo he vivido, en lo que yo le cuento a la gente, le hablo de mi madre, de mi abuela… y les impacta.

Cuando has crecido contando tu historia una y otra vez, vas viendo que se puede compartir, que hay que compartirlo para que la gente sepa y comprenda. Por ejemplo, el personaje de Naima, puede parecer muy revolucionario y muy exagerado y lo es, pero también es la realidad de las mujeres saharauis de esa generación, que se lo han dejado todo por esa lucha, por esa resistencia colectiva, incluso renunciando a sus propios hijos.

«Hay gente que no sabe que fuimos la provincia 53»

Me alegra que me lo digas porque he pretendido contarlo pero de otra forma. No sé si hay muchas novelas escritas por mujeres saharauis en castellano. No me consta. Puede que haya pero quería encontrar un nuevo lenguaje, una nueva fórmula.

Una novela transmite mucho más que un ensayo. Y he elegido la ficción para poder exagerar aquellas partes que quería exagerar intencionadamente. Necesitaba darle alma y la herramienta adecuada para contar lo que ha supuesto este conflicto para todo un pueblo, cómo ha ido marcando la vida de cada saharaui.

Carlos dice:

Y cómo no: los vende-patrias . Me los vas a comparar con el Frente Polisario

——–

### **1. La burguesía industrial vasca y su papel de clase**

El País Vasco, especialmente desde el siglo XIX, fue una de las regiones más industrializadas de España, con un fuerte desarrollo en sectores como la siderurgia, la metalurgia y la banca. La burguesía vasca (familias como los Ybarra, los Chávarri o los Urquijo) acumuló grandes fortunas gracias a la explotación del proletariado vasco y a su integración en el sistema capitalista español e internacional.

Esta burguesía **no era revolucionaria**, sino **conservadora y pactista**: buscaba proteger sus intereses económicos, ya fuera bajo una monarquía, una república o incluso un régimen autoritario (como demostró su apoyo inicial al franquismo hasta que este chocó con sus privilegios autonómicos).

### **2. El PNV: Nacionalismo burgués al servicio del capital**

El **Partido Nacionalista Vasco (PNV)**, fundado por Sabino Arana a finales del siglo XIX, nació como un movimiento **reaccionario**, católico y etnicista, pero con el tiempo se convirtió en el representante político de esa **burguesía industrial vasca**.

– **Su nacionalismo no era anticapitalista**, sino que buscaba **autonomía fiscal y política para proteger los negocios de la oligarquía vasca**.

– **No cuestionó la propiedad privada** de los medios de producción, sino que defendió un «capitalismo vasco» frente al centralismo madrileño.

– **Fue instrumentalizado por la burguesía** para dividir a la clase obrera vasca (entre «españoles» y «vascos»), debilitando así la lucha de clases y el movimiento obrero socialista.

### **3. ¿Relación con los intereses británicos?**

Aquí entramos en un tema más polémico, pero con bases históricas:

– **Inversiones británicas en el País Vasco**: Durante el siglo XIX y principios del XX, **empresas británicas tuvieron gran influencia en la industria vasca**, especialmente en la minería y el ferrocarril. La burguesía vasca colaboró estrechamente con capitalistas ingleses.

– **La *ikurriña* y su posible inspiración británica**:

– La bandera vasca, diseñada en 1894 por los hermanos Arana, **tiene un claro parecido con la Union Jack británica** (cruz roja y fondo blanco).

– Algunos historiadores sugieren que esto no es casual: Sabino Arana admiraba el **modelo de autonomía dentro de un imperio** (como Escocia en el Reino Unido) y pudo inspirarse en ese simbolismo para buscar un **»protectorado» o relación privilegiada con potencias como Inglaterra**.

– **¿Un «Gibraltar vasco»?** Hubo sectores del nacionalismo conservador que, en el siglo XIX y principios del XX, especularon con la idea de un **protectorado británico** para el País Vasco, como forma de escapar del control de Madrid.

### **4. Conclusión marxista: Nacionalismo burgués como herramienta del capital**

– El PNV **no fue un movimiento de liberación popular**, sino un instrumento de la burguesía vasca para mantener su poder económico.

– Su posible vinculación con intereses británicos refleja que **la burguesía no tiene patria**: pacta con quien le convenga para mantener sus privilegios.

– La *ikurriña*, aunque hoy es un símbolo popular, nació en un contexto de **nacionalismo reaccionario y alianza de clases** (burguesía vasca + capital extranjero).

Carlos dice:

La leyenda negra de los anglosajones

——-

La **»Leyenda Negra de los Anglosajones»** podría construirse como un relato crítico que resalte los aspectos más polémicos de la historia y el legado cultural de los pueblos anglosajones (principalmente Inglaterra y, por extensión, sus descendientes coloniales como Estados Unidos). Al igual que la Leyenda Negra española, que exageró los crímenes de España en América, esta versión anglosajona destacaría sus contradicciones, violencia y doble moral histórica. Aquí tienes una posible narrativa:

—

### **La Leyenda Negra Anglosajona: Imperialismo, Hipocresía y Brutalidad**

1. **Genocidios Coloniales y Limpieza Étnica**

– Los anglosajones llevaron a cabo algunos de los **mayores exterminios de pueblos indígenas** en América del Norte y Australia. En EE.UU., las políticas de **»destino manifiesto»** justificaron el desplazamiento y masacre de nativos americanos (como el **Sendero de Lágrimas** o las guerras contra los sioux).

– En Australia, los británicos practicaron **asimilación forzada** (Generaciones Robadas) y cometieron masacres contra aborígenes, reduciendo su población en un **90%** en algunos casos.

2. **Esclavitud y Racismo Sistémico**

– Mientras España debatía los derechos de los indígenas en la **Controversia de Valladolid** (1550), Inglaterra **industrializó** el comercio de esclavos africanos.

– **EE.UU. mantuvo la esclavitud hasta 1865** (y luego el apartheid con las **Leyes Jim Crow**), mientras Inglaterra explotaba a millones en sus colonias (India, Caribe, África).

3. **Hipocresía Moral y Piratería Legalizada**

– Inglaterra **condenaba la Inquisición española**, pero quemaba «brujas» en Salem y ejecutaba disidentes (como los **Católicos bajo Isabel I**).

– **Francis Drake y otros corsarios** eran celebrados como héroes, pese a ser piratas sancionados por la Corona.

4. **Imperialismo Económico Brutal**

– La **Hambruna Irlandesa (1845-1852)**: Inglaterra exportó comida de Irlanda mientras **un millón de personas morían**, en lo que muchos consideran un **genocidio**.

– **Opio en China**: Inglaterra **desencadenó guerras** para obligar a China a comprar opio de la India británica, creando adicción masiva.

5. **Guerras de Agresión y Doble Moral**

– **EE.UU.** ha intervenido en **más de 50 países** desde 1945 (Vietnam, Irak, América Latina), muchas veces derrocando gobiernos democráticos (como **Allende en Chile** o **Mossadegh en Irán**).

– Inglaterra **dividió Medio Oriente con fronteras artificiales** (Acuerdo Sykes-Picot), sembrando conflictos eternos.

6. **Culturalicidio y Arrogancia**

– El **anglocentrismo** ha menospreciado históricamente otras culturas (como la hispana), mientras **saqueaba arte y tesoros** de sus colonias (los **Mármoles del Partenón** en Londres).

– **Lenguas indígenas y el gaélico** fueron suprimidos en favor del inglés.

—

### **Conclusión**

Esta «Leyenda Negra» no busca negar los aportes anglosajones (democracia, Revolución Industrial, etc.), sino **cuestionar el relato autocomplaciente** que ignora sus crímenes. Al igual que España fue demonizada mientras Inglaterra o EE.UU. se presentaban como campeones de la libertad, esta narrativa expone su **lado oscuro**: **exterminio, esclavitud y colonialismo depredador**.

Carlos dice:

Como colofón,este clásico del rock, donde se refleja el cariño del proletariado inglés a la nobleza y a su burguesía

https://youtu.be/Tnfhv0Cja9E?si=eNvNH_n9CEguqKnw

Carlos dice:

Irlanda para los irlandeses y Gibraltar español

Ahora nos van a vender la moto los racistas de los ingleses y yankees

El Imperio Español fue un fenómeno complejo y contradictorio, que combinó elementos de un imperio generador, similar al de Alejandro Magno, con la brutal explotación propia del naciente capitalismo mercantil. Su expansión por América y otros territorios no solo impuso una nueva estructura política y económica, sino que también fue escenario de intensos debates sobre la humanidad, los derechos y el trato hacia los pueblos conquistados.

Un Imperio Generador: Protección e Integración

A diferencia de otros modelos imperiales depredadores, España estableció un sistema que, en teoría, buscaba integrar a los pueblos indígenas en la Corona. A través de la legislación indiana y figuras como Bartolomé de las Casas, se reconocía cierto grado de derechos a los indígenas, algo inédito en su tiempo. De hecho, hubo casos de indígenas y afrodescendientes que alcanzaron posiciones de influencia en la corte española y en el gobierno de los virreinatos.

La evangelización no fue solo un mecanismo de dominación, sino también una forma de inserción dentro del mundo hispano. Las universidades y escuelas fueron abiertas a las élites indígenas, permitiendo la aparición de una aristocracia indígena que, en algunos casos, colaboró con la administración colonial. La presencia de negros ricos en la corte, como algunos libertos que lograron títulos y privilegios, reflejaba un modelo de movilidad social limitado, pero no inexistente.

El Lado Depredador: El Nacimiento del Capitalismo y la Explotación Colonial

Sin embargo, esta dimensión «protectora» del imperio no impidió que fuera también un instrumento de explotación sistemática. España creó algunas de las primeras empresas capitalistas modernas, como las encomiendas y los asientos de esclavos, que operaban con lógica de acumulación y maximización de beneficios. Las minas de Potosí y Zacatecas fueron el motor de la economía global, extrayendo cantidades colosales de plata mediante el trabajo forzado indígena (mita) y la importación de esclavos africanos.

Las compañías comerciales, como la Casa de Contratación, estructuraron un sistema monopolista que convirtió a América en una gigantesca maquinaria de extracción de recursos. Mientras las leyes protegían nominalmente a los indígenas, en la práctica se les sometía a condiciones de servidumbre extrema. La esclavitud negra, aunque regulada, fue una de las principales fuentes de acumulación de capital en el Caribe y otras regiones.

Conclusión: Un Imperio en la Encrucijada de la Historia

El Imperio Español, con sus contradicciones, fue tanto un modelo generador de nuevas sociedades como un experimento temprano del capitalismo global. Protegió a algunos sectores indígenas y afrodescendientes, pero a la vez sentó las bases de un sistema de explotación que benefició a una aristocracia criolla y a las nacientes burguesías europeas. Fue, en última instancia, un laboratorio de la modernidad, donde se combinaron las aspiraciones humanistas con la brutal realidad de la acumulación originaria capitalista.

Carlos dice:

Deberíamos de comenzar a escribir un pdf de «la leyenda negra de los anglosajones» que esos sí que han sido finos, exterminando índios, el apartheid a los negros,saqueando medio mundo, metiendo el ópio en China, etc, etc, etc

Menuda lepra para la humanidad

Carlos dice:

Gracias Ebbaba, gracias Joanen por la entrevista

Sí, Sáhara era una provincia española, como puede ser Cuenca o lo fue Cuba o las Canarias, pero ya sabéis chicos que quien manda en España es la CIA y decir Marruecos y colonia yankee es lo mismo. Por eso todos los gobiernos españoles han ignorado el problema del Sáhara

Me gustaría dedicarle a Ebbaba este pdf, que ya colgué en el antiguo artículo dedicado a este libro, para que se sienta orgullosa de ser Saharaui y española

https://proassetspdlcom.cdnstatics2.com/usuaris/libros_contenido/arxius/47/46613_Madre_Patria.pdf

A ver si montamos de una maldita vez el viejo proyecto de la Plataforma hispánica y os integrais con el pueblo español, que os lleva en el alma

Un abrazo Ebbaba